ダイバーシティ&インクルージョン、健康の推進

ダイバーシティ&インクルージョン

当社は、ダイバーシティ&インクルージョンへの積極的な取り組みを通じ、多様な従業員が誇りとやりがいを持って活躍できる企業を実現します。

基本的な考え方

当社で働く多様な従業員が、生産性高く、持てる力を最大限発揮し、誇りとやりがいを持って活躍できる企業を実現することをダイバーシティ&インクルージョンの基本方針とし、経営の重要課題の一つとして以下の5点を柱とする各種施策に取り組んでいます。

- 女性活躍の推進

- 多様な事情を抱える人材が活躍できる働き方・休み方の実現

- 65歳までの能力最大発揮を目指した健康マネジメントの展開

- ハラスメントの防止

- 高齢者や障がい者の活躍

また、この取り組みを促進する専任組織として「ダイバーシティ&インクルージョン推進室」を設置しており、各種施策の進捗や、総合指標としてのワークエンゲージメントスコア等を、毎年、経営会議等の場で報告しています。

従業員の状況(単独)

| 男性 | 女性 | 計 | |

|---|---|---|---|

| 従業員数(2024年3月末) | 25,721名 | 2,822名 | 28,543名 |

| 採用人数(2024年4月) | 645名 | 104名 | 749名 |

| 平均勤続年数(2024年3月末) | 18.0年 | 13.5年 | 17.6年 |

| 平均年齢(2024年3月末) | 40.3歳 | 35.6歳 | 39.9歳 |

| 離職率*(2023年度) | 1.7% | 3.8% | 1.9% |

* 全在籍者に対する自己都合退職者の割合

女性活躍の推進

これまでの取り組み

当社は、これまで女性従業員が働きやすい労働環境整備に取り組んできました。具体的には、法定を上回る育児休業制度や育児・介護等のために退職した従業員の再入社制度、配偶者海外転勤同行休職制度、育児・介護等のために転勤が困難な従業員に対する一時的な転勤免除措置等を導入してきたことに加え、出産・育児期にある従業員が安心して交替勤務を続けられるよう、製鉄所における24時間対応可能な保育所の設置やマタニティ作業服の導入等、施策の充実を図ってきました。また、製造現場におけるシャワーやトイレ、更衣室等の職場インフラや作業内容改善等の環境整備にも取り組んでいます。

自社保育所(東日本製鉄所鹿島地区)

| 自社保育所数 (2024年4月時点) |

7ヵ所 |

|---|---|

| 自社保育所利用者数 (2024年4月時点) |

139名 |

これらの各種制度や環境を基盤に、キャリアを通して女性従業員が能力を発揮し続けることを支援し、指導的な立場へのより一層の登用も含めた、すべての職場や階層での女性の活躍を推進するため、次の通り行動計画を策定しています。

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

女性社員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

- 計画期間 2021年4月1日~2026年3月31日までの5年間

- 目標と取り組み内容・実施時期

目標1

2030年には最低でも4倍とし、7倍を目指す。

2021年度~

- 女性の積極的な採用

- 女性社員の定着・活躍に向け、女性社員個々人の事情とキャリア等に関する意思の確認の場として対話活動を実施し、それを踏まえた配置・育成施策を検討

- 製鉄所を中心とした女性配置拡大のための環境投資の実施(職場インフラ整備、作業内容改善等)

- 夜間保育可能な託児所等育児期における就労支援策の検討・実行

- 出産・育児に関する制度充実を踏まえ、関連する制度内容を紹介したパンフレットの作成と従業員への配布、啓発活動の実施

また、必要に応じて関連制度の改訂を実施 - 女性社員の一層の活躍推進に資するキャリア教育の実施

- 上司である管理職向けのダイバーシティ教育の実施

目標2

2021年度~

- 休暇・休業制度のパンフレットの作成と従業員への配布、啓発活動の展開

- 労使による年休奨励日の設定、エコ年休の推進等による年休取得の推進

- 管理職による率先した年休取得の実施

- 個々人の取得計画の策定とフォローの実施

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|

| 管理職の女性社員数 (4月時点) |

55名 | 65名 | 70名 |

| 2021 年度 |

2022 年度 |

2023 年度 |

|

|---|---|---|---|

| 有給休暇取得率 | 77.8 %* |

82.9 % |

86.2 % |

*鉄鋼需要の大幅減に伴う減産への対応として実施した臨時休業の影響あり

採用と定着率の向上

当社は女性活躍推進に向けて、女性採用の拡大に取り組んできました。また、育児等で働く時間や場所に制約がある場合でも就業を継続できるよう、長時間労働を抑制するとともに、柔軟な働き方の実現のために、テレワーク勤務の活用等を継続しています。また、女性従業員向けにキャリアアセスメントを継続的に行い、個々人の事情を把握の上、柔軟な配置・育成を検討することで定着率の向上を図っています。

合わせて、製鉄所を中心とした女性配置拡大のための環境整備や、夜間保育可能な保育所の運営等、引き続き職場環境の充実に取り組んでいきます。

| 女性採用比率実績 (2024年) |

スタッフ系 25% 操業整備系 11% 全体 14% |

|---|

キャリア形成支援・両立支援

女性従業員について、ライフイベントを見越した育成や、積極的な役職登用により成長機会を付与し、一層の能力発揮・伸長を促しています。スタッフ系では、管理職登用に向けた育成施策として、若手社員向けに女性先輩社員との交流を目的とした双方向のオンラインセミナーを新設しており、中堅社員向けにはキャリア研修を実施しています。操業整備系では、2021年度より各製鉄所/地区の女性班長の交流会を実施し、女性班長同志で職場課題や悩みを共有し、解決に向けたヒントを得る場としています。

また、仕事と家庭生活を両立しやすい職場風土醸成のために、関連する制度内容を紹介したパンフレットや、上司・本人向けのライフイベントに関わる対応ガイドの充実化を図り、社員へのサポートを行っています。

更に、上司である管理職に対してもアンコンシャス・バイアス、ダイバーシティマネジメントに関わる教育を行っています。

| 2021 年度 |

2022 年度 |

2023 年度 |

|

|---|---|---|---|

| 男性の育児休業取得率 (男性の育児と育児目的休暇を合わせた取得率) |

25% (81%) |

56% (100%) |

66% (100%) |

多様な事情を抱える人材が活躍できる働き方・休み方の実現

長時間労働の抑止

多様な人材が最大限に能力を発揮できる環境の大前提として、適切な労働時間管理のもと、長時間労働の削減に努めており、より効率的で、より付加価値の高いアウトプットにつながる業務マネジメント・働き方への取り組みを進めています。年間総実労働時間については、平均2,000時間未満とすることを目標として設定しています。

今後も、業務改革やDXの施策効果も取り入れながら、限られた時間のなかで最大限に成果を発揮する働き方を追求していきます。

柔軟な働き方の実現

多様な属性・事情を抱えるすべての人材が、有限である時間を最大限有効に活用し、個々人の能力を最大限発揮するという観点から、より柔軟で多様な働き方を追求するべく、勤務制度の拡充を進めています。具体的には、テレワーク制度の活用や、就業必須の時間帯であるコアタイムを廃止したコアレスフレックス対象職場の拡大等を行ってきました。2024年4月には単身赴任者に関わる制度の拡充や、育児・介護等のため短時間勤務を利用する社員について、フレックス勤務の適用を可能とする制度改定等を行っています。

今後もこれらの制度を基盤に、個々人が最も成果をあげられる働き方を追求することで、生産性の向上およびワーク・ライフ・バランスの実現を目指していきます。

柔軟な休み方の実現

個々人の事情やライフステージに合わせた柔軟な休み方の実現に向けた環境整備を進めています。

年次有給休暇について、ニーズに合わせた活用ができるように半日単位での取得も可能としています。また、事業所単位で年休取得奨励日を設定しており、本社においては主に8月の金曜日を対象に5日程度の「エコ年休」を設定し、当該日には会議等の設定を控える等、誰もが休みやすい環境づくりを行っています。

育児休業については、法定を上回る期間の制度としているほか、個人ごとに積み立てている失効年休を充当することにより、有給での休業とすることも可能としています。加えて、育児期の子を持つ男性従業員の積極的な育児参画を促す観点から、会社方針の明確化を通じた制度利用を促進する職場風土の醸成に力を入れるとともに、配偶者が出産した男性従業員全員に、育児休業・育児関連休暇の取得を個別に推奨する取り組みを進めています。

また、高齢化が進展するなかで、仕事と介護の両立支援として、介護休業や介護休暇の制度も設けており、失効年休積み立てについては介護事由にも活用可能としています。

働き方・休み方に関する実績(2023年度)

| 1カ月当たりの 労働者の平均残業時間 |

23.6時間 |

|---|---|

| 有給休暇取得率 | 86.2% |

| 年次有給休暇の 平均取得日数 |

17.2日 |

| 育児休業利用者数 ・取得率 |

男性675名(66%) 女性176名(100%) |

| 育児休業取得後の 女性従業員の復職率 |

99.0% |

| 育児短時間勤務制度利用者数 | 128名 |

| 介護休業・休暇制度利用者数 | 23名 |

| 介護短時間勤務制度 利用者数 |

3名 |

失効年休積み立てについては、育児・介護のほか、私症欠勤、中学校卒業までの子の養育、ボランティア、不妊治療に加え、妊婦検診、リカレント教育(学び直し)等での利用も可能としています。加えて、リカレント教育については大学等の教育機関における学位取得等のため休職制度も設けています。

2024年4月には女性向けの生理休暇の名称を「エフケア休暇」に変更した上で、半日単位の取得を可能とする等の改定も行いました。

これらの制度の活用促進を図るべく、ライフステージごとに活用が可能な各種の勤務・休暇制度をまとめたパンフレットを作成し、従業員に配布するとともに、各種研修等でも内容を周知することで、制度を活用しやすい風土の醸成に努めています。

福利厚生

従業員の様々なライフステージをサポートし、仕事と生活の調和の取れた働き方(ワーク・ライフ・バランス)を実現するべく、福利厚生施策にも力を入れており、寮・社宅等の住宅の提供やカフェテリアプラン(ワークライフ・サポート制度)等の様々な施策で個々の従業員の生活を支援しています。

65歳までの能力最大発揮を目指した健康マネジメントの展開

基本的な考え方

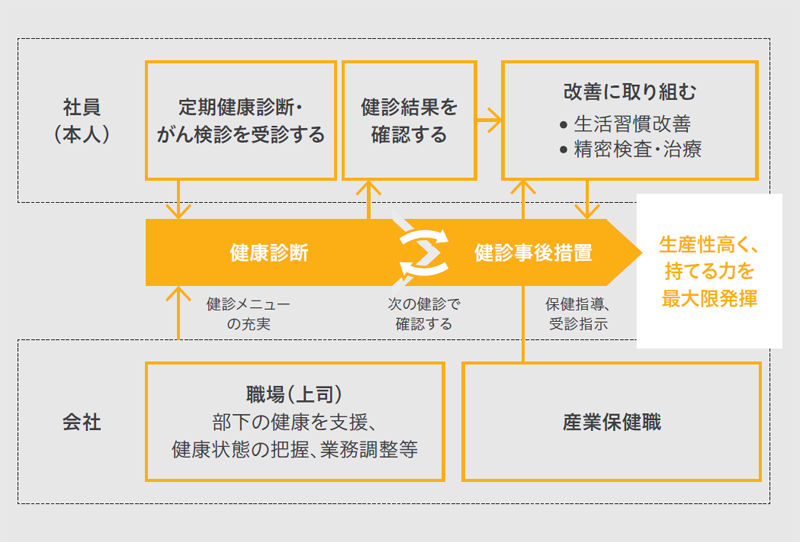

当社は「日本製鉄安全衛生基本方針」で規定している理念のもと、入社から65歳へと引き上げた定年退職まで、従業員一人ひとりが心身ともに健康で最大限のパフォーマンスを発揮しながら働き、活力あふれる会社になることを健康マネジメントの基本方針としています。会社は従業員の「こころとからだの健康づくり」の推進のため、健康診断メニューの充実を図りつつ検診受診の促進や受診後のフォロー強化に取り組んでいます。また、従業員は各種検診受診の徹底や生活習慣の改善等、自らの健康維持に取り組んでいます。こうした会社、従業員双方の取り組みが、病気にならない、病気になっても治療し働き続けるという仕事と健康の両立に寄与し、働く力の源泉になるものと考えています。

企業行動規範(抜粋)

5 安全・健康で働きやすい職場環境を実現するとともに、従業員の人格と多様性を尊重する。

日本製鉄 安全衛生基本方針

理念

- 日本製鉄グループにおいて、安全と健康は、全てに優先する最も大切な価値であり、事業発展を支える基盤である。

- 「人を育て活かす」という経営理念の下、日本製鉄グループで働く人々の安全と健康を確保するための努力を継続的に行うとともに、安全衛生を通じて社会に貢献し続ける。

具体的指針

- 関係法令を遵守すると共に、全ての業務の判断において安全と健康の確保を最優先とする。

- 職場実態を把握し、安全と健康の確保に必要な指導を行うと同時に、災害に結び付く要因の除去に取り組む。

- より安全で健康的な作業・作業環境実現のため、設備面からの対策を計画的に実施する。

- ルール遵守、危険予知などを確実に実施するとともに、安全衛生水準を向上させるための職場活動を積極的に実施する。

- 当社グループで働く人々の安全と健康を確保するため、必要な教育を実施する。

- 安全衛生マネジメントシステムを通じて、安全衛生の取り組みを継続的に充実・向上させる。

以上

2019年4月1日 日本製鉄株式会社

会社と従業員双方の健康へのコミットメント

健康推進体制

からだの健康づくり

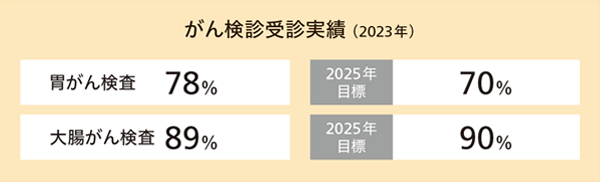

年齢や性別に応じた各種がん検診(法定外検診含む)を健康診断に織り込み実施しています。

特に発症リスクの高い胃がん、大腸がんについては、医学的根拠に基づく検診対象となる重点ターゲット(対象年齢・検査頻度)を定めるとともに、検診受診率の目標値を設定し受診勧奨を行うことで、がんの早期発見・早期治療に取り組んでいます。

| 検査種類 | 重点ターゲット(対象年齢・頻度) |

|---|---|

| 胃がん検査(胃透視) | 50歳以上 2年に1回 |

| 大腸がん検査(便潜血) | 40歳以上 1年に1回 |

| 前立腺がん検査(PSA) | 50歳以上 3年に1回 |

| 乳がん検査(マンモグラフィー) | 40歳以上 2年に1回 |

| 子宮頚がん検査(子宮細胞診) | 20歳以上 2年に1回 |

| 胃がんリスク検査(ピロリ菌) | 入社時と40歳 |

| 肝がん検査(肝炎ウィルス) | 入社時と40歳 |

健康診断結果に基づき疾病のリスクを評価・管理できる当社独自の全社統一のシステムを構築し、リスクに応じた保健指導の実施や検診頻度の決定等、脳心疾患に対するきめ細かな対応を図っています。

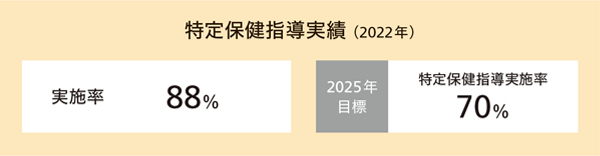

また、生活習慣改善を進めていくため、健康保険組合と連携して実施する特定保健指導については、実施率の目標値を設定し受診勧奨を行うことで、保健指導の実施率向上を図っています。

こころの健康づくり

従業員一人ひとりが活力あふれる会社生活を送るため、メンタル不調の予防と早期発見に向けた取り組みを進めています。各種の研修にメンタルヘルスに関する内容を織り込み、自らのストレスの気付きとその対処等、更に管理者に対しては部下のケアや組織のマネジメント、産業医・保健師の活用・連携等の教育を行っています。また、毎年秋に実施するストレスチェックを組織・個人への改善指導のための指標として活用し、活力ある職場づくりに向けて、人事部門・健康管理部門が職場と連携し、各職場や個人の課題に応じた必要な施策を展開しています。また、メンタル疾患の対策は早期発見、早期対応が重要であることから、健康相談窓口での不調者の把握や、毎年6月のメンタルヘルス強化月間に実施する「こころのe-ラーニング」とアンケートを通じ、メンタル不調者を早期に把握する等の各種取り組みを講じた上で、産業保健職が迅速に対応することでこころの健康づくりを推進しています。

当社のメンタルヘルスの取り組み

※スマートフォンでは、横にスワイプしてご利用ください。

| 分類 | 実施内容 | |

|---|---|---|

| 未然予防 | (セルフケア) |

|

| (ラインケア) |

|

|

| (産業保健職によるケア) |

|

|

| 早期発見 |

|

|

| 復帰支援、再発予防 |

|

|

海外勤務者への支援

海外で勤務する従業員が安心して働けるよう、赴任前には、従業員およびその帯同家族を対象とした赴任前研修を行い、渡航時に必要な予防接種に関する情報や、現地における医療体制等の情報を提供しています。赴任中も切れ目ない健康管理を行うという方針のもと、定期的な健康診断の実施をフォローするとともに、一時帰国時やWeb会議を活用して定期的に産業保健職との面談を実施しています。また、当社産業医が海外事業所を巡回し、現地の医療機関や生活環境の調査、海外勤務者との面談を行い、必要なアドバイスを実施する等の施策の充実を図っています。また、海外現地で疾病に罹患した場合に備え、医療サービス会社と契約し現地で必要な医療を提供できる体制を講じています。

新たな感染症が流行した場合には、新型コロナウイルス感染症への対応を教訓に、現地の感染状況や医療状況等を踏まえ、海外勤務者と家族の安全・健康を第一に、退避措置も含めた必要な感染予防対策を講じていきます。

健康づくり活動

当社は前述の健康施策のほか、健康保険組合、労働組合と連携し、生活習慣改善に取り組むイベント「健康チャレンジキャンペーン」や、従業員の健康に対する意識向上のための「健康e-ラーニング」、受動喫煙対策等、各種の健康づくり活動を展開しています。

※スマートフォンでは、横にスワイプしてご利用ください。

| 分類 | 実施内容 |

|---|---|

| 健康チャレンジキャンペーン |

|

| 受動喫煙対策・禁煙指導 |

|

ハラスメントの防止

多様な人材が安心して勤務に精励できる環境の構築に向け、ハラスメント未然防止に向けた取り組みを強化しています。

従来より、社内方針の明確化や、リーフレットの作成・配付による全従業員への周知・啓発活動に加えて、新入社員から管理職まで、節目の研修で繰り返しハラスメントに関する教育を実施してきましたが、2020年度からはこれらの取り組みに加えて、毎年12月に「ハラスメント防止キャンペーン」を実施しています。キャンペーンでは、役員以下全員を対象としたe-ラーニングや、風通しの良い職場づくり等のテーマを特定した職場対話等を行っています。

また、万一ハラスメントに関する問題に直面した場合の相談先として、ハラスメント専用の相談・通報窓口を設置しています。

いずれの窓口においても通報や協力したことで不利益を被らないように留意しつつ個別の対応をしており、調査に基づき問題が確認された案件については、就業規則等に則り、厳正に対処しています。

高齢者や障がい者の活躍

高齢者雇用

高齢者の活躍推進に関しては、労働力人口の減少や年金の支給開始年齢引き上げへの対応、更には当社現場力の維持・向上といった観点等も踏まえ、2021年度に定年年齢を65歳に引き上げ、65歳まで一貫した雇用形態のもとで、連続性のある給与・賞与制度としています。

この制度のもと、若手から65歳までのすべての世代が、職場第一線で最大限に能力を発揮し続けるとともに、世代間の技能伝承や職場内コミュニケーションも活性化させ、活力ある企業を実現します。

障がい者雇用

障がい者の雇用については、重要な社会的課題であるとの認識のもと、行動計画を策定の上、雇用の促進と働きやすい職場環境の整備に努めています。

また、2007年以降、特例子会社を設立し雇用の場の一層の拡大を図っています。特例子会社においては、当社からの委託業務を中心に文書のデータ化や印刷、製鉄所構内の美化清掃、厚生施設の清掃管理、作業服のクリーニングといった様々な業務を行っており、100名を超える社員が活躍しています。

| 障がい者雇用率実績 (2024年6月時点) |

2.63% |

|---|

人材確保・活躍推進に向けて

近年の人口減少による採用競争の激化や個人のキャリア観の多様化・労働市場の流動化等の大きな環境変化のなかにおいて、当社経営戦略の実現に向けては、人材の確保と、従業員の更なる活躍推進が極めて重要であり、当社では経営の最重要課題の一つとして、これまで以上に様々な人事・広報施策を実施しています。

人材の確保に向けては、これまで実施している安定的な新卒採用や、高い専門性を有する博士人材を活用するポスドク研究員の採用等に加えて、アルムナイ採用を含む積極的な経験者採用の実施や、学生等の求職者のみならず、幅広い世代での当社認知度向上に向けた広報施策も展開しています。また、初任給を含む、従業員の報酬水準の引き上げも実施しました。

人材の活躍推進に向けては、社内対話・コミュニケーションの促進や、中堅・若手社員の海外派遣等の挑戦・成長の機会付与を通して、従業員のエンゲージメント向上施策を強化しています。直近では配置・育成施策の一環として、社内公募・社内起業制度を開始しています。