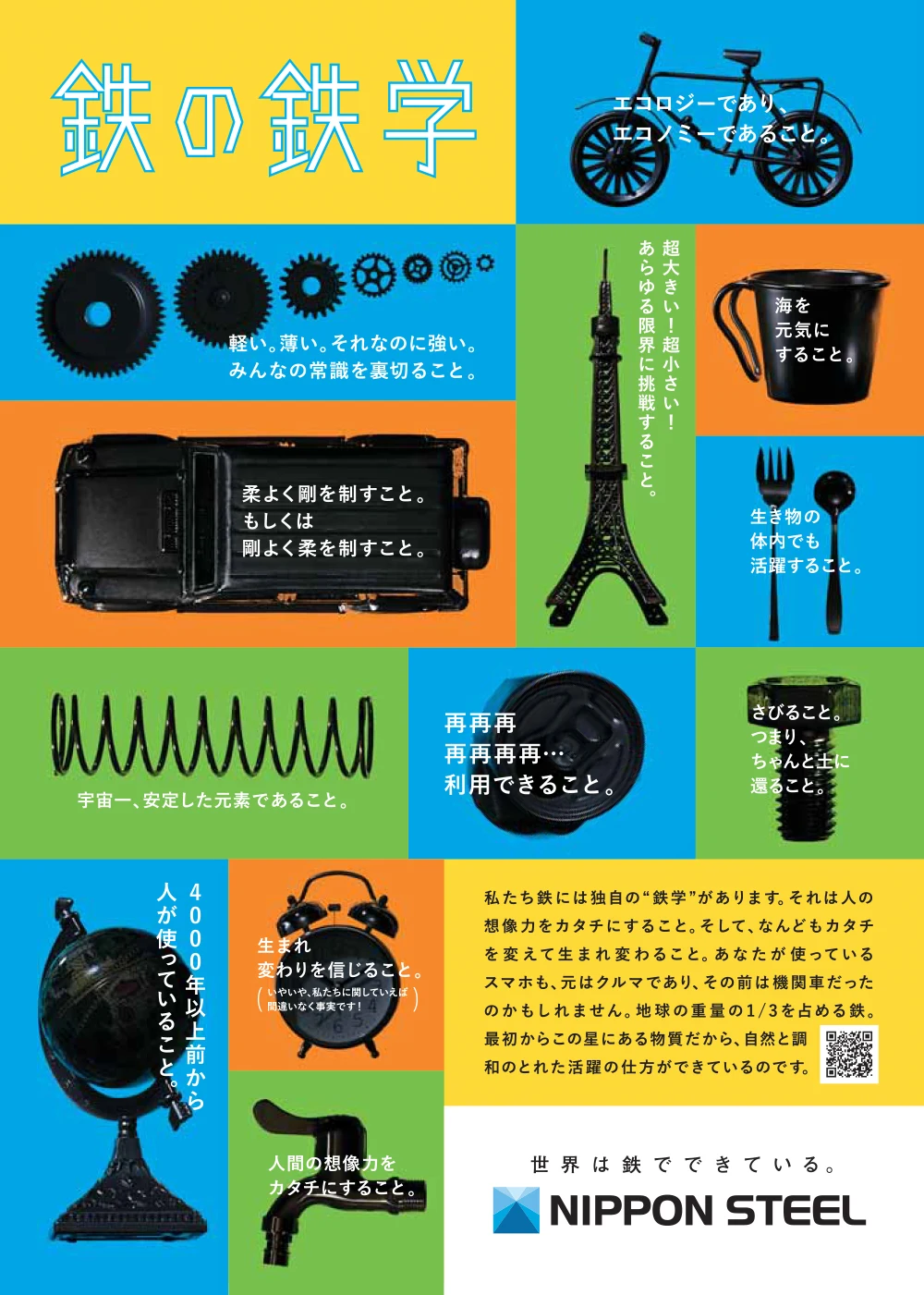

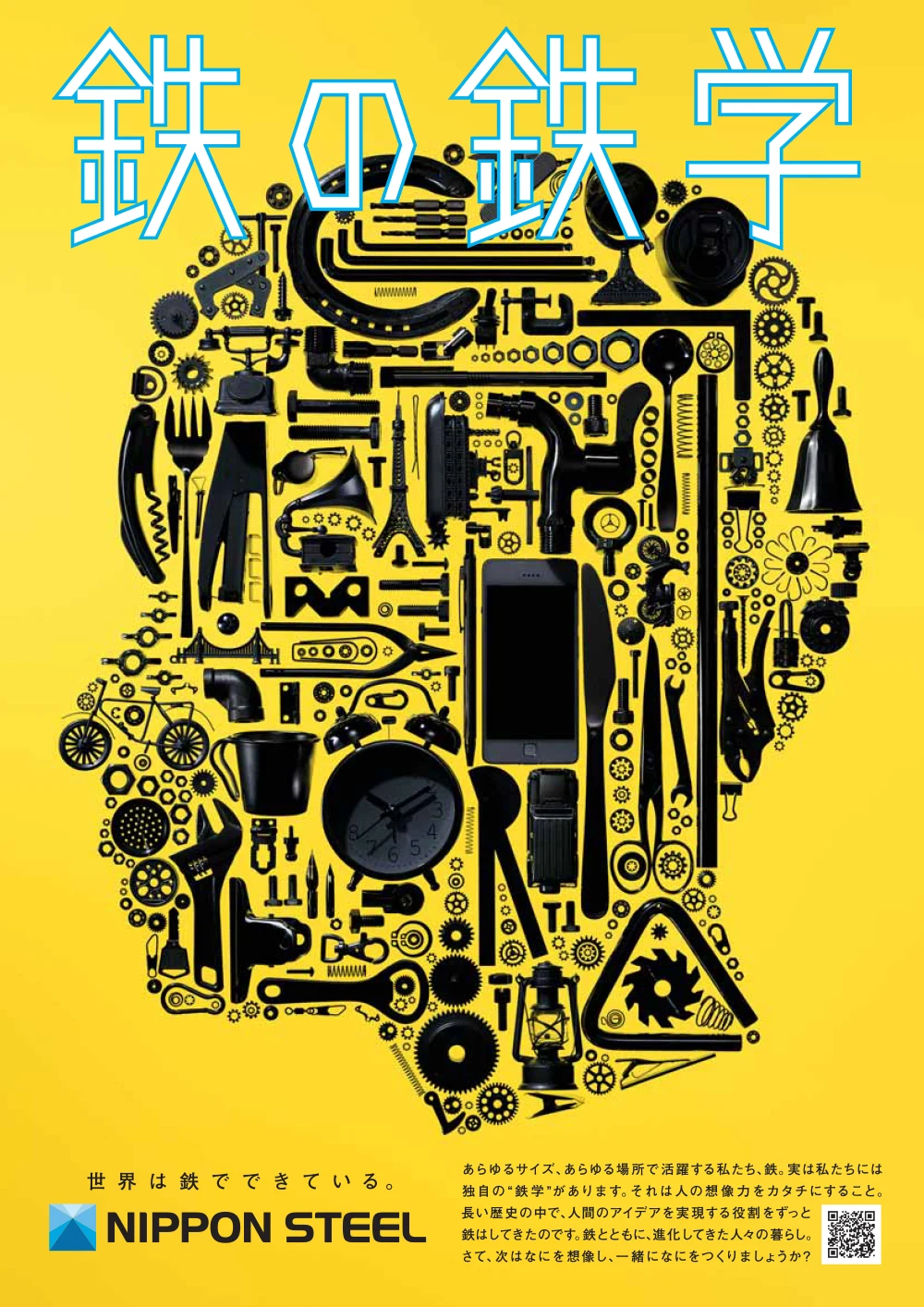

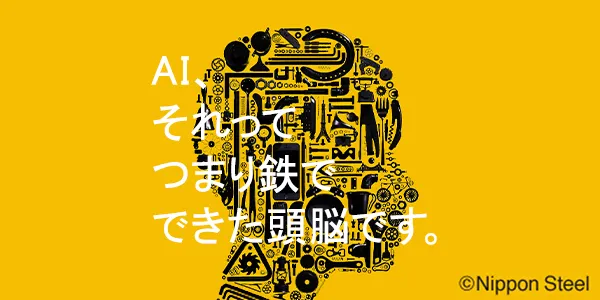

鉄でできたモノの写真を使ってデザインしています。公式Xでも紹介しました。

当社公式X「鉄の鉄学」において、2021年1月~12月の一年間、鉄の魅力を発信しました。

身近な素材でありながら意外と知られていない鉄についての豆知識や環境への取り組みについて広く発信しています。

哲学(鉄学)的な言葉とさまざまな鉄製のモノで表現されたビジュアルを合わせて、知られざる鉄の魅力を紹介しています。

クリックするとツイート文をご覧いただくことができます。

鉄を発見した人類。そこから人々はさまざまな道具を発明し、活用してきました。まさに鉄は人類のアイデアを実現するためのパートナーなのです。

今日から投稿が始まる「鉄の鉄学」。鉄の知られざる魅力をみなさまにお届けしますので、お楽しみに!

最初から地球にあって、何度もリサイクルできて、しかも、さびることでちゃんと自然に還っていく。

色は鉄色ですが、鉄ってかなり、グリーンな素材なのですね。

たとえば車から船、船から自転車、自転車から橋、そして車。鉄は、役割を終えたとしても、ちゃんとリサイクルされて、何度でも何にでも生まれかわるのです。

強いだけでなく、軽く、しかもさまざまなカタチに加工しやすい。そんなすごい鉄がハイテンです。この特別な鉄により、自動車の安全性や燃費が上がったり、環境負荷が減ったりしています。しかもまだ、10倍は強くなるという可能性を秘めているんです。

地球の質量の約1/3は鉄。実は地球は水の惑星であると同時に、鉄の惑星でもあるのです。

最初からこの星にある鉄は、さびることで、ちゃんと土に還っていく性質を持っています。実はさびるってとっても大切なことなんですね。

ビルや橋といった大きな建造物から、スマートフォンやPCといった電子機器まで。様々なところで使われる鉄。

より大きく強く、より小さく緻密に。

鉄の新しい可能性を広げるため、日々、挑戦しています。

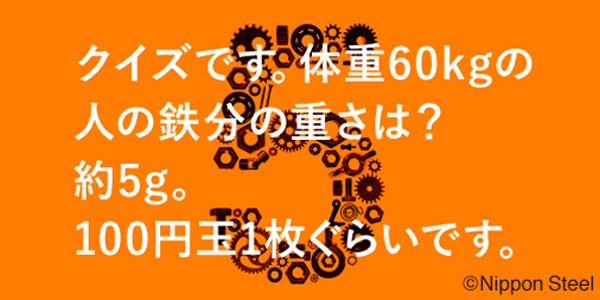

鉄にまつわるクイズです。人間の体の中で活躍する鉄分の量。改めて見てみると、これだけの鉄分が体の中で重要な役割を果たしてくれているのですね。

海藻が減ってしまっている理由の一つに、海中の鉄分不足が挙げられます。だから、海に鉄分を補給することで、海藻が育ち、海の生き物が育つ。そんな活動に日本製鉄は取り組んでいます。

最初から地球にあり、さびることで地球にちゃんと戻っていく。しかも4000年以上にわたり、人類はずっと鉄を何度も繰り返し大切に使ってきた。生まれながらの性質。長い歴史の中で人が使いこなし、最後は土に還る鉄。

鉄は究極のエコ素材といえますね。

約4000年以上前に鉄を手にした人類。人は鉄を使い、道具をつくり、建物をつくり、乗り物をつくり、生活を進化させてきました。人間の想像力をカタチにする。鉄の大きな役割です。

人の体に鉄分が必要なように、海にも鉄分がなければなりません。鉄分があることで、海の中に海藻などが育ち、そこに海の生き物たちが住み始めるのですね。

時計をはじめとして、昔からあらゆる精密機械に使用されている鉄の歯車。地味で目立つことはないけど、とても大切な役割を担っています。縁の下の力持ちとして、しっかりと社会の役に立っていきたいと思います。

体内に不足しがちな鉄分。鉄分をしっかりと取ることで、体中に酸素が行き渡り、体が元気になります。つまり、日々、気になるお肌にとっても鉄はとても大事なのです。

#今日は何の日 #美容の日

地球の質量の1/3が鉄。水に覆われた水の惑星と思われがちですが、その下には、そして地面の下にはたくさんの鉄が眠っているのです。

自動車に多く使用される特別な鉄、ハイテン。この鉄、丈夫で、軽く、しかもよく伸びる。もしもの事故の時にも衝撃をやわらげる働きもしています。よく伸びるというやわらかさもまた、強さなんですね。

鉄は重い。鉄は硬い。鉄は水に沈む。鉄はさびる。そうした鉄に対する常識を研究と技術により覆していく。そうすることで、鉄の可能性はどんどん広がっていくのです。

これまでつくられてきたさまざまな名作SF映画。登場するロボットや宇宙船はどれも鉄製に見えますよね。

それもそのはず。鉄は地球だけでなく、あらゆる星や宇宙空間にもたくさんあると考えられているのです。

山や森から川を流れて鉄分が海に流れてくる。そして海藻が育つ。そんな自然のサイクルが妨げられて、海藻が育たない「磯焼け」という現象が起こります。海に海藻が戻ってくるよう、日本製鉄は海に鉄分を補う活動を始めています。

強い上にさらなる強さが加わるという意味を持つ「鬼に金棒」。金棒を持って強くなった鬼かもしれませんが、本日は節分の日です。「鬼は〜外! 福は〜内!」

しっかりと厄除けをしましょう。

#今日は何の日 #節分

地下深くに眠る天然ガスは、継ぎ目のない特別なパイプにより地上に運ばれます。

驚くほど高い強度と耐食性を持つこと。

鉄が進化すると、地下数千メートルに眠る天然ガスを地上に持ってくることもできるのです。

何回リサイクルしたって、質が下がることがほぼない。こんな素材、他にあるのでしょうか。だから、上手に使えばこれほど環境負荷を減らせる物質はないのですね。

すごいぞ! 鉄。

世界各国の人々の暮らしを支えるMade in JAPANの製品。高い評価を得ている質の高い製品の多くに、鉄が使われています。

熱せられ、熱いうちに何度も打たれて強くなる鉄。人もそうやって成長していくものなのかもしれません。

長崎市の中島川にかかる「くろがね橋」。

慶応4年(明治元年)に架けられたこの橋が、日本で最初の鉄の橋だと言われています。

現在の橋は架け替えられた3代目です。

鉄の強度が上がることにより、高いビルを建てることも可能になっていきました。見た目が変わらないので進化に気付きにくい鉄。

ふと、新しい建物を見た際に、あ、鉄が進化してるのかも、そう思ってもらえると嬉しいです。

磁力によって鉄と磁石が惹かれ合う。

そんなことって、人と人との間にも、人とものごとの間にもあるから不思議です。

鉄と磁石のように、どうか良い出会いがみんなに訪れますように。

地球の質量の約1/3は鉄。この星にたっぷりある上に、同じ重さの水よりも安い。

また、何度でも何にでも生まれ変われるから、鉄はとってもエコな素材なんです。だからこそ上手に使って、環境に負荷を極力かけずに、便利に使用したいですね。

鉄は4000年以上も前から人類が使っている素材。長い歴史の中で、何度もリサイクルして使ってきたエコな素材。そして、地球上にたくさん存在する安価な素材。まさにエコロジーとエコノミーのいいとこどりです。

#エコの日 #今日は何の日

宇宙で最も安定した元素と言われている鉄。地球外にも鉄は豊富にあると考えられています。もし宇宙人がいるのなら、乗り物や身の回りの物をきっと鉄を使ってつくっているのではないでしょうか。

地球の中心の内核と呼ばれる部分は鉄とニッケルが主であると言われています。地球内部の鉄は強力な磁場をつくっていて、宇宙から有害な放射線が届くのを防いでくれているんですって。ありがとう! 鉄。

磁石にくっつくという鉄の大きな特徴。だから磁石を使うことで、見つけ出すことができる。磁石にくっつくって、リサイクルしやすい特別な性質なんです。

寒い日に助かるカイロ。中に入っているのは、実は鉄なんです。鉄が酸化する際に熱を発する性質を上手に使って、私たちの体をあたためてくれるのです。

鉄はどんどん強くなっています。例えば、自動車に使われる鉄も強くなっているからこそ、薄く軽くできる。実はさらにあと10倍は強くなれる可能性を秘めているといわれています。

電車が走る鉄道。まさに鉄でできた鉄の道ですが、よく考えてみると、各家に水を届ける水道もまた実は鉄でできた道なのです。鉄によってあらゆる便利な道ができているのですね。

製鉄所で熱せられた鉄は真っ赤に輝いています。生まれてくるエネルギーに満ちています。本当に美しくて思わず見惚れてしまいます。

石で道具をつくっていた人類が、鉄で道具をつくるようになった。そして、時は流れて現代。改めて身の回りを見てみると!鉄の道具が多いこと。多いこと。ずっと鉄器時代が続いているのです。

製鉄所のコークス炉は驚くほどの高温でプラスチックを熱分解できるから。

約1200℃という熱でプラスチックは油やガスに生まれ変わります。

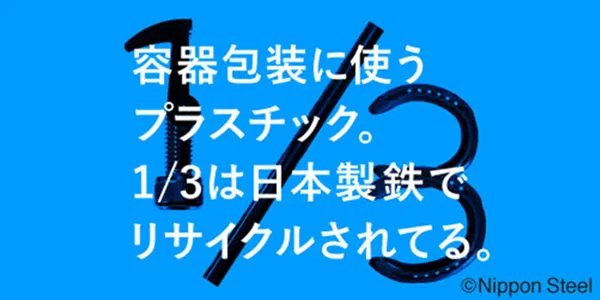

家庭などで分別回収された食品トレーなどの容器包装プラスチック類。その3分の1は日本製鉄のコークス炉により熱分解されリサイクルされています。

強くて伸びるハイテンという特別な鉄が自動車の世界で活躍しています。強いから、材料を薄くできる。だから車体も軽くできるしガソリンも少なくてすむ。また、エンジンにも負担がかからないので、排気ガスも少なくなります。

鉄をつくる際の副産物である鉄鋼スラグという素材があります。この鉄鋼スラグ。肥料成分である石灰、ケイ酸、苦土、酸化鉄、マンガン、リン酸、ホウ素を含んでいて、土を元気にするのにぴったり。いわゆるミネラルたっぷりなのです!

「あの人は鉄人だね」「鉄のハートの持ち主だ」「鉄板ネタだね」常に強くて安定している象徴の鉄。その強さに人はずっと前から気づいているのですね。

同じ鉄でも真っ赤に熱された状態から、その冷やし方によってその硬さが変わります。

工場でそれぞれの用途に合わせて鉄の硬さや加工性を変えていく。

そのちょっとした工夫が鉄の醍醐味です。

日本各地で起こっている磯焼け。その一因が海の中の鉄分不足と言われています。コンブなどの海藻類が育つように、海の中に鉄イオンを供給するビバリーユニットを開発し、埋設しています。今、この取り組みは全国の海で行われています。

日常生活のあらゆる場所で活躍する鉄。人間の暮らしの中で、鉄は必要不可欠です。でも、実はそれだけではありません。人の体の中でも鉄は活躍しているのです。

つまり、鉄分。体の中に酸素を運ぶ大切な役割を担っています。

何度も何度も熱して、何度も何度も叩き、美しい姿になっていく刀剣。

美術品として人気の高い日本刀に夢中になる女性が最近、増えているそうです。

それって、本当に、本当に、嬉しい限りです。

日常生活の必需品に使われている鉄。

外から見えなくても、その素材だったり、隠れた部品だったり、それをつくるための道具に鉄が使われていたりします。まさに鉄は日常生活に必要不可欠。つまり、必要不可“鉄”なのです。

鉄をつくる日本製鉄。最近、鉄をつくるだけではなく、森もつくっています。

製鉄所の中に自然環境を豊かにするための森をつくる。そして、海の中にも鉄分を補給し、海藻などを再生させる海の森をつくっています。

車→時計→橋→クリップと、鉄という素材は何度も何度もリサイクルが可能な珍しい素材です。しかも! たとえリサイクルを終えても、ちゃんとさびて土に還っていく。

鉄って、本当にすごいですね。

鉄をつくる際に出る副産物は畑の肥料として活用することができます。また海に埋設することでそこに海藻が育ち、藻場を生むことにもつながります。鉄には意外と知られていない活躍の場があるのですね。

日本で見つかった最も古い鉄器は縄文時代後期のものと考えられる鉄の斧の一部です。

諸説ありますが、この時期は稲作が伝わってきた頃。稲作と一緒に鉄も日本にやって来たのではないかと考えられています。

製鉄所で鉄を冷やしたり、洗浄したりする際に使われる水の90%以上は回収・リサイクルされて、何度も繰り返し使われています。残りは蒸発などによって大気中にかえっていくから、使った水のほぼすべて無駄なくリサイクルしています。

地球から生まれ、加工されて人が使う。そして役目を終えたら、生まれ変わって使われる。最後は地球に還っていく。そのループはまさに無限。

プラスチック製容器包装を回収して、製鉄所のコークス炉でリサイクルする。それは世界初の試み。

鉄をつくる際に必要なコークスという物質とプラスチックは非常に成分が似ているのでできるチャレンジです。

金属の粘り強い性質を上手に使った鉄があります。船などに使われるこの鉄。とても強い鉄なのに粘り強さがある。その粘り強さがもしものときの亀裂を止められることで、船の安全性を高めています。

鉄をつくる際に出たガスや排熱を利用した自家発電設備。製鉄所では鉄をつくる際のエネルギーを効率的に再利用しています。また、地域に電力を供給する発電所として、一般の家庭にも電気を届けています。

強い、加工しやすい、リサイクルしやすい、性質を変えやすい鉄。自然に備わった素材の特性を生かすことこそが、環境負荷を減らすことになる。

人の役に立つことになる。最近、そんな風によく思います。

ガソリンから電気、水素とクルマの燃料は変わりつつありますが、クルマを動かす部分は、ずっと鉄でできているのです。鉄って万能な素材ですね。

カタチを変えられる、電気を通す、磁石にくっつく。とても頑丈で何度も再利用できる。どこにでもあるので気づきにくいですが、鉄によって人の暮らしは支えられています。鉄のこの特性もまた自然からの贈り物だと思います。

鉄と磁石。それはお互いを慈しみ、惹かれ合う関係。この関係を上手に利用し、さまざまな機械が動いています。

鉄と磁石の惹かれ合う関係が、世の中を動かしているのですね。

自動車が軽くなるほど、走るときの燃料を少なくできる。だから環境への負荷を減らせる。

自動車に使われる鉄=ハイテンはどんどん丈夫になっているから、軽くできるのです。

燃費を良くするには軽い方がいい。

ぶつかった際の衝撃をやわらげるにはやわらかい方がいい。部品によっては薄さが必要。

必要に応じて、さまざまな性質を持つ鉄が自動車に使われています。

鉄でできた缶詰。その中で食材は保存されおいしさが保たれています。そのおいしさを実現しているのはまさに鉄の技術です。

そう思うと、缶詰を開ける際にちょっと感慨深いですね。

鉄の純度が高いほど、やわらかい鉄ができます。そこに炭素が入ることで強度が増したりするのです。

用途によって、いろいろな鉄をつくることが可能です。

製鉄所の中にある緑深い森。その地域に元々ある木々が植えられ育っています。

そして、そんな森に訪れるようになった自然の動物たち。約50年前から始まったこの「郷土の森づくり」は、日本製鉄の環境への取り組みの一つです。

日本で古くから愛されている南部鉄器。伝導率が高いので早く沸騰し、しかも厚みがあるのであたたかさが長持ちします。

鉄分が少しずつ溶け出すので現代人に不足しがちな鉄分の補給もできるというから驚きですね。

モーターも地球も真ん中は鉄。

世界は鉄を中心に回っていると言えるかも知れません。毎日、様々な機械はもちろん、この星も鉄を中心に回っているのです。

ミクロレベルで鉄の粒子を調整することで、電気のムダな浪費を防ぐことができるようになります。各家庭まで電気を届ける際にも効率的になります。鉄の質が上がることで、省エネにもなるのです。

およそ4000年以上前から人類が使い始めたと考えられている鉄。これまであらゆる研究がなされてきました。それでもいまだに発見があり、新しい鉄が生まれています。

製鉄所のコークス炉を使い、1200度の高温でプラスチックを燃やさず熱分解する。

40%を新しい製品に使える「油」に、20%を鉄の原料となる「コークス」に、40%を電気をつくる「ガス」に生まれかわらせています。

鉄の粒子を整え、鉄の性質を上手に利用することで、外側は硬く、中は粘り気のある鉄をつくることも可能です。同じように見えて、実はいろいろな性質の鉄があるのです。

すごい技術ですね。

やわらかくて薄い鉄があります。

そのやわらかさと薄さは折り紙ができてしまうほどだと言います。ちょっと驚きですよね。つくってみたい!

カチコチよりも、やわらかくしなやかな鉄の方が衝撃に対してじょうぶだったりします。しなやかであることで強くなる。まさに人と同じですよね。

地球上でもっとも大きな磁石は?

その答えは地球です。地球の重量の1/3は鉄。その鉄は磁力を帯びているため、地球は磁力を持った大きな磁石と言えます。だからこそ、コンパスが反応しますし、オーロラをはじめとした自然現象が起きるのです。

実は発電所から家庭まで電気を届ける際に、少しずつ電気は減ってしまいます。

でも、ミクロレベルで調整した鉄を使った変圧器により、電気の減る量を少なくできるのです。本当に、鉄ってすごいですね!

日本にも「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育む日」(みどりの日)がありますね。

"豊かな心を育む自然を、ちゃんと育んでいく"

日本製鉄は各製鉄所で「郷土の森づくり」に取り組んでいます。

健やかに子どもが育つようにと飾られる五月人形。子どもの無病息災を願い、あらゆることから守られるようにと鎧やかぶとに祈りを込めています。鉄はお守りとしても使われているんですね。

鉄は磁石と離れがたい関係です。

世界初の人工磁石は、1917年に東北帝国大学の本多光太郎先生によってつくられました。

最強磁石の画期的発明でしたが、当時は磁力が強すぎて当初の目的である航空機への使用はできなかったようです。

公園には鉄でできた遊具がいくつもあります。

鉄の遊具で子どもたちは思いっきり体を動かして遊び、元気にたくましく育っていきます。

公園で夢中になって遊んだあと、手から鉄の匂いがした。そんな思い出がある人も多いですよね。

地球上の生命を誕生させ育む母なる海。

その海で多くの生き物の生活の場になる藻場。その藻場が成長するのに必要なのは海に溶けた鉄分です。

そう考えると海も鉄も大いなる存在ですね。

日本製鉄は、#スラグ という材料を使って「海の森づくり」にも貢献しています。

相槌(あいづち)の「槌」とは鍛冶職人が鉄を叩くハンマーのこと。職人さんが真っ赤に熱くなった鉄を呼吸を合わせて槌で打つ姿から「相槌を打つ」という言葉が生まれたそうです。

今もなお世界最強の磁力を持つ「ネオジム磁石」。

なんと開発者は日本の研究者なんです。

世界初の人工磁石の開発から、現在に至るまで、日本の研究が世界をリードし続けています。

研究者から聞きました。鉄はまるで生きているようだと。無口ではありますが、さまざまな顔を見せる鉄。変わらないのは「皆さんの支えになりたい」という気持ち。

製鉄所でリサイクルできるのは鉄だけではありません。実は、プラスチックもリサイクルされています。プラスチックは製鉄所のコークス炉で高温で熱分解され、油、ガス、コークスに生まれ変わります。

やわらかかったり、硬かったり、粘り強かったり。

料理のように熱したり材料を加えることで様々な特性に変化します。開発しがいのある素材。

まさに可能性は無限大!

海面から深さ1万メートルという過酷な環境に耐えうるため、より腐食しにくい超高強度な鉄のパイプが開発されています。

鉄のパイプがあれば、海の奥深くのガスも運べるのです。

当たり前のようにいつもそばにあるもの。

その大切さに、人ってなかなか気づかないもの。

家族や友人もそうですし、植物とか空気とか、水とか、そして、鉄もです。

丁寧に接すると、丁寧にこたえてくれる。真摯に接すると、真摯にこたえてくれる。鉄と対話し、コミュニケーションをするように、今日も私たちは鉄と向き合っています。

おいしさや新鮮さを保つことができる缶詰。

壊れたり、中身がこぼれたりしないように高い強度が求められてきました。

0.2mm以下の薄さで、とても強く加工もしやすいブリキ缶も開発されています。

地球の生命に有害な宇宙線。

ところが、地球の内部の鉄が強大な磁場をつくり出すおかげで、宇宙放射線は地表に届かず、地球は安全な環境になっているのです。ありがとう、鉄!

江戸時代末期まで風習として行っていたという「おはぐろ」。

鉄片をお茶の汁や、酢の中に浸して酸化させ、その液を歯につけて黒く見せたそうです。

電気を送電する際、実は少しずつ電気のロスが発生しています。

でも、磁気を通しやすい鉄の結晶をつくり、変圧器に使うことで、電気のムダなロスを防ぐことができます。すごいぞ、鉄!

鉄の結晶の並び方を整えることにより、磁気を通しやすい電磁鋼板ができます。電磁鋼板は変電所や変圧器でも活躍する鉄。鉄の結晶が同じ方向を向くことで、電気のムダなロスを減らし、効率的に電気を届けることを実現します。なんとエコな鉄でしょう。

長い歴史の中で人間は常に馬の走りに魅了されてきました。馬の蹄が割れたりしないよう、保護するためにつけられる蹄鉄(ていてつ)。美しく、勇ましい馬の駆ける姿を実現するため、鉄でできた蹄鉄が重要な役割を担ってきたのです。

鉄をつくる際に出る鉄鋼スラグ、スラッジなどの副産物。工場でリサイクルしたり、肥料として使うことでムダを出しません。

鉄をつくるときに発生するガスや排熱を使い「自家発電設備」で電力をつくっています。世界トップレベルの省エネを実現しつつ、一部は地域にも電力供給をしています。

昔、鉄をつくる際に“ふいご”という空気を送る装置がありました。その装置を踏む役が“ばんこ”。この力のいる仕事を順番にかわりながらやったことから「かわりばんこ」という言葉ができたそう。こんなところにも鉄が隠れているんですね。

人の生活に必要不可欠な電車。その電車のレール、そして車輪も鉄でできています。

正確に走りつづけること。高速に耐えること。

急な停車にも耐えること。雨風に耐えること。敷かれたレールを安全に走りつづけるって、結構、大変なことなんです。

モーターを効率よく回転させる電磁鋼板。

エコカーにとって必要不可“鉄”です。

エネルギーロスを減らし、高速回転に耐える丈夫な電磁鋼板により、エコカーはその先へと走り続けます。

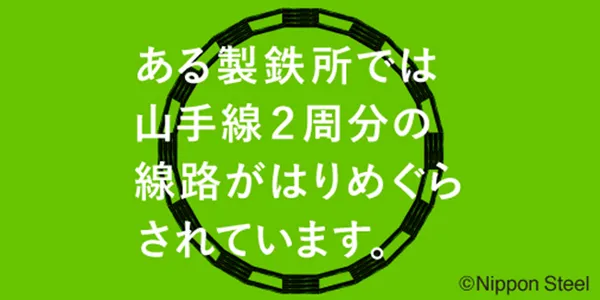

製鉄所は驚くほど大きいです。

原料から鉄製品になるまでの過程は、時間のかかる道のり。

構内にはりめぐらされている線路は、製鉄所によっては山手線の2周分の長さ(約70km)にもなります。

何度も熱せられ、何度も打たれ、刀鍛冶の匠の技術により、日本刀は命が吹き込まれていきます。

美しい曲線を描き、輝く刃はまさに鉄の芸術。

鉄の特性を知り尽くした刀鍛冶にしか生み出せない作品です。

地下鉄がカーブを曲がるときに車輪とレールの間の滑りによって大きな音が発生していました。そこで、車がカーブに沿ってハンドルを切るように、カーブに合わせて鉄製の車軸が自動的に舵を切ることで、スムーズな走行、騒音の抑制に貢献しています。

19世紀初頭、ナポレオンは、遠征中の兵士の士気を高めるため、おいしくて腐らない兵食を政府に求めました。そこで政府が懸賞金付きで食料の貯蔵法を公募した結果、鉄の缶詰の原型となるものが発明されたのです。

なぜ、鉄をつくる製鉄所でプラスチックを?

と思いますよね。実は製鉄所の高熱のコークス炉がプラスチックを上手に熱分解するからなんです。プラスチックは高熱により熱分解され、再利用できる油、ガス、コークスに生まれかわっています。

電車のスピードが上がると、車両の揺れが起こります。カーブの遠心力が強くなります。それらが乗り心地を悪くします。そこで、振動と逆方向の力を発生させる装置を開発。さらにカーブに合わせて車体を傾ける装置の開発により快適さを実現しました。もちろん、装置は鉄製です。

骨の役割を果たす頑丈な鉄が建物をしっかりと支える。筋肉の役割を果たす柔らかな鉄が地震の際に、揺れを吸収し建物を守る。

まさに鉄は骨と筋肉の役割をしているのです。

1台の自動車重量の約7割を占める鉄。

ボディ用の鋼 板からボルト1本に至るまで、使用目的に合わせて 100種類以上の鉄材料が使われています。硬い鉄、柔らかい鉄、軽い鉄。

いろんな鉄でできています。

全長3,911mの明石海峡大橋。

高さ634mの東京スカイツリー。

世界一の記録を鉄が支えています。

鉄はコイルを巻き、電気を通している間、磁場が発生します。■これを「電気磁石」といいます。この性質を上手に使い、鉄は磁石にもなりゴミ回収の分別にも貢献しています。

年に一回、七夕にのみ会うことが許されている、織姫と彦星。さて、二人はどうやって出会っているのでしょうか?天の川に大きな橋をかけている?

渡れる船を用意する?いずれにしても、きっとさまざまな鉄が使われているはず。

いろいろと想像が広がりますね。

目を覚ましテントから出る。火をおこす。水を汲み沸かす。鉄の調理器具で料理を始める。

火と水と鉄があることで、いろいろなことができるようになる。キャンプをすると改めて思います。

あ、キャンプ料理のいい匂いがしてきました。

万が一災害が起きたとしても、がんじょうな構造で自然災害の被害を最小限にとどめる。また、現場での工期を短縮させる技術で、質の高い建造物を迅速に復旧させる。鉄の持つさまざまな特徴と技術のかけ算で「災害に強い」国づくりを目指しています。

テントを地面にしっかりと固定したのは鉄の杭。

昨晩の食事は缶詰を使った料理でした。

もちろん鉄でできたフライパンと鍋を使いました。

朝起きたら、いれたてのコーヒーは鉄製のカップで飲みした。ひとりの時間を、鉄が支えてくれています。

鉄が本来持っている伸びる性能・粘り強さは、高速道路や鉄道施設などの揺れへの対応や、地震のエネルギーを吸収し建物の倒壊を防ぐ耐震構造まで活かされています。

高い強度×粘り強さ=耐震性、なのです。

イギリスのコールブルックデイルにある世界最古の鉄橋「アイアンブリッジ」。

セヴァーン川にかかる全長約60mのアーチ橋は今でも歩行者が歩けるようになっていて、世界遺産にも登録されているんです。ぜひ、行ってみたいですね。

車のタイヤって100%ゴム!

じゃないんです。中にスチールコードという髪の毛3本ほどの細さの鋼が入っていてゴムタイヤの形状を保つ役割をしています。ゴムタイヤの絶妙な硬さと柔らかさは鉄によるものだったのですね。

まちのなかの建物はもちろん、道路や鉄道、空港、砂防、河川敷、防波堤などなど。あらゆる場所で鉄は縁の下の力持ちとして活躍しています。

まちなかから自然のなかまで、見えないところで、私たちの生活を鉄が支えているのです。

#国土建設記念日

ビルや鉄道、港、ダムを土台として支える鉄。

素材や構造を研究し、長く安全に使える丈夫な鉄をつくっています。その研究の成果は50年先、100年先に確認されます。

子どもの頃、みんなで集まってやった缶けり。

あの空き缶もきっと鉄製だったのでしょう。

空き缶がひとつあるだけであんなに夢中になったあの頃。なんだかまた戻りたいですね。

骨の役割を果たす鉄。その鉄が建物を土台から支える。

筋肉の役割を果たす鉄。その鉄が地震の際に、揺れを吸収し建物を柔軟に守る。硬い鉄と粘り強い鉄。性質の異なる鉄が、骨と筋肉の役割を果たします。

奈良時代に建設された東大寺山月堂にはすでに鉄釘が使われていたといわれています。

こんな時代から鉄は使われ、歴史に残る建築物を支えていたのですね。

電車の走行音。

台車の車両の横揺れ、縦揺れを打ち消す装置やカーブに沿って車輪自体も可動する仕組みにより、走行音が随分と小さくなっています。昔にタイムスリップして電車に乗ったらきっと驚くはずです。

現在世界一高いビルは828mでドバイにあります。

そして、初めて1kmを超える高さのビルがサウジアラビアで建設中です。

高さへの飽くなき挑戦、鉄が支えています。

日本一長い明石海峡大橋を支えるケーブル。直径1mを超える太いケーブルは、とても細いワイヤーが約3万6000本束ねられてつくられているそう。細い鉄を束ねることで、長い橋を支えることができるって、すごいですね。

言われてみれば電池用のジャケット(外装缶)は鉄でできています。そう考えると乾電池って中に電気が入ってる小さな缶詰なんですね。なるほど。さすがです。

街の巨大な建物を支える鉄。

また、鉄分として人間の体を支える鉄。

これほどまでにさまざまな場で鉄って活躍するんですね。

(#貢献、#縁の下の力持ち、#必要不可欠)

鉄は体内でタンパク質と結合し、ヘモグロビンになり、人体のいたる所に酸素を届けます。

鉄はいろいろなものになって、いろいろなものを運んでいるのです。

船や電車など大きなものから、体内の小さなヘモグロビンまで。

あらゆるカタチに何度も何度でもリサイクルされる鉄。さらに鉄は、さびることでちゃんと自然に還る素材なのです。自然から生まれ、自然に還っていく素材。それが鉄なのです。

ビールビンのふたを「王冠」と呼びます。

王冠だけど、鉄でできています。

あ〜、ビールのおいしい季節ですね。

パックご飯に鉄粉入りの保存剤が入っていることがあります。パック内の酸素と鉄を結合させることで、菌が繁殖しにくい環境をつくり、ご飯の保存期間を長期化させているんです。

レールにも、車輪にも、車両のなかにも。

鉄が隅々まで使われています。

まさに鉄が生み出している乗り物です。社会は鉄で繋がってるんですね。

鉄道のことが大好きな鉄道オタク、略して鉄オタ。

鉄道好きってことは、鉄のことも好きだと嬉しいなぁ…

鉄道好きも、鉄好きも、まるっと「鉄オタ」ってことでもよいでしょうか??

最近、よくいわれるSDGs(持続可能な開発目標)。

何度も別の形に生まれ変わり、何度も使うことができ、錆びて土に戻る鉄は、実はとても可能性に満ちた、SDGsの時代にもあってる素材です。

一度、機会があれば目をつむって考えてみてください。

目の前にいくつの鉄があるでしょうか。

目を開けると驚くほど鉄でできたものがあるはず。しかも、鉄でできてないものも鉄の機械でつくられている可能性大です。

日本語で缶。英語でもCAN。発音が似ていますね。しかも、英語のCANには“できる”という意味もあります。缶にはいろいろな可能性が詰まっているということかもしれません。

「ぬかにクギ」とはまるで手応えのないことの例えですが、実は意外にも手応えはあるのです。

ぬか床に鉄の釘を入れることで、ぬか漬けのナスの変色を防ぐことができます。ナスの色素が鉄分と結びつき、他の酸性物質との結合が妨げられるのです。

ビル、橋、湾岸、地下鉄、地下道、ちょっと考えただけでも、これらをつくる際に多くの鉄が使われています。

まさしく、土台になるのは鉄。鉄の強度や粘度といった性質を活かし、構造などを工夫した、地震の多い国ならではの技術があらゆる場所で使われています。

鉄のレールの上を、鉄の車輪が走る、地下鉄。

鉄同士ともなると、カーブ走行時に騒音や振動が発生するのはある程度は仕方がないことでした。それでも、研究を重ね、カーブに沿って車輪の向きも可動する仕組みを開発し、騒音や振動を大幅に低減させました。

日本で初めて本格的な日本地図をつくった伊能忠敬。全国各地を歩き測量をした彼は、正確に距離を測るため、伸び縮みしない鉄の鎖を使って測量をしたとのことです。

ついつい、後回しにしてしまった夏休みの宿題。

どこかに閉じこもって作業に集中することを「缶詰になる」と言います。

こんなときは缶詰になるしかないですね。もちろん缶詰は鉄製ですよ。

今日は防災の日です。

災害を想定していざというときに、どのように行動し、どこに避難するか、改めて確認してみましょう。

地域の防災の情報などもぜひ調べてみましょう。

道路事情が悪いペルーでは、 輸送時の容器へのダメージを防ぐため、鉄の缶に牛乳を入れて売っています。

また、鉄の缶は保存性も高いため、缶入りの液体ミルクが、災害時の備えとして日本でも浸透してきています。

何千年も前から人は鉄を使ってたくさんの発明をしました。

「こんなことができたら」。

人の想像力と共に、これからも鉄は進化していきます。

さまざまな鉄鋼製品がありますが、変わったネーミングもあります。

こちらはどちらも建材の名前。

気になったり、口にしたくなりませんか?ほら、ほら、ほら。

なんと! イギリスでは114年間保存された缶詰が、食べることができたという記録が残っています。

微生物の侵入や繁殖を防ぐ缶詰のすごさです。

とはいえ、賞味期限はしっかり確認してくださいね。

たとえば木材とのハイブリッド構造。

鉄と他の素材を組み合わせることにより、相乗効果で、強度や耐久性、意匠性を向上させています。

鉄と磁石の仕組みを活用したリニアモーターカー。

その速い乗り物を実現するのは鉄と磁石の性質の最大化。

すごいですね!なんとも誇らしい気持ちです。

身体に必要な鉄分。

鉄分を豊富に含む食材でしっかりと補ってください。

鉄板といった調理器具を使うことでも、鉄分を少し補うことができるようですよ。

#旬な野菜

夜空に一瞬きらめく流れ星。宇宙のチリや固体物質が地球の大気圏に突入するときに起きるものですが、その隕石の中には鉄が含まれていることがあります。アメリカの隕石がぶつかった跡、クレーターの周りでは多くの鉄の塊が発見されています。

鉄にめっき加工を施すことで腐食しにくくなり、鉄の容器は人の口に入る食品なども安心・安全に保存します。

人体に優しく、もちろん地球環境にも優しいのが鉄なのです。

一見、同じように見えますが、全然違う二つの缶。

強度や重さ、環境性能など違うところは沢山あります。

どんなところが違うのか、色々と調べてみたら面白いかも知れません。

ぜひこの機会に、考えてみて下さいネ!

その名も鉄バクテリア。この鉄を食べる微生物は土の中の鉄イオンを酸化させることで、エネルギーを得ています。

鉄バクテリアは案外、生活のすぐそばにいて、今も土の中や水の中にいます。

鉄づくりにおけるエネルギー使用効率は、日本は世界でNo.1。

鉄をつくる技術も、環境への意識も、世界一だと自負しています。

ちなみに、日本製鉄では、発生したガスも発電などに100%再利用し、製鉄所で使用した水も90%以上を再利用しています。

鉄でできたエッフェル塔は約130年。

世界最古の鉄橋は約240年。随分と鉄も長寿です。

お互い元気に長生きしましょうね。

一年でもっとも美しい月が見られる夜。

昔は宴を開き、詩歌を詠み、月見団子などを用意し、月を観賞しました。

どうですか? 餅をつく うさぎが見えますか?

90%を優に越えている日本のスチール缶リサイクル率。

消費者方々による分別協力、充実した分別収集システム、鉄鋼メーカーでの再利用により、日本は驚異的なリサイクル率を実現しています。

昼と夜の長さがほぼ等しくなる秋分の日。

祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日とされています。

ちなみに昼を照らす太陽にも、夜を照らす月にも鉄の元素が存在しています。

高いリサイクル性能を誇る鉄。

持続可能な未来の実現に欠かせません。

サスティーナブル!な社会の実現にスティール!は役立ちます。

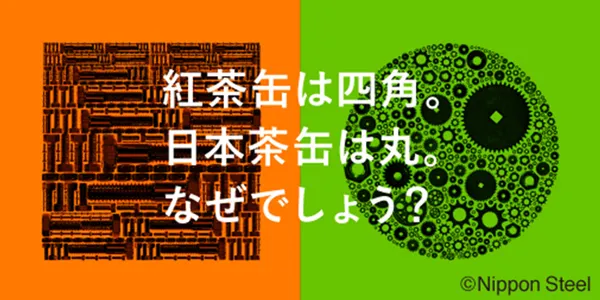

西洋生まれの紅茶。木箱で運搬することが多かったため、缶の容器も積載効率の良い四角形が好まれました。

日本茶においては丸い缶がよく使われています。茶葉を湿気させないために密閉性や保存性の高い鉄素材を用い、外からの衝撃に強い丸型の缶にしています。

英語の有名な早口言葉です。どういう意味か分かりますか?

正解は「缶詰製造業者は缶に詰められるものは何でも缶詰にするけど、缶そのものは詰められない。そうでしょ?」です。な、なんか深い気がする。

1964年の東京オリンピックを契機に、ビルの高さ規制が緩和され、100mを超えるような超高層ビル建設への挑戦が始まりました。今となっては一般的になった柔構造理論で、都内に初めて超高層ビルを建設。高張力で高精度の鉄が活躍しました。

高速道路の脇に囲むように設置されている鉄の壁。

実は、遮音などの機能を持っています。

車が行き来する音を極力、外に洩らさないようにしています。

鉄板の厚さによって、熱がどれぐらい蓄えられるかが変わってきます。

鉄板が厚くなるほど、蓄えられる熱の量も増え、食材にしっかり熱が通っていきます。

自動車に使われる鉄は、強度を向上させながら軽量化が進んでいます。

軽くなればなるほど、それだけ燃費が良くなります。

軽い鉄ほど、環境に優しいのです。

鉄錆色をしたその体色からそう呼ばれる鉄魚。

宮城県の北西部(加美郡)にある魚取沼(ゆとりぬま)は鉄魚の群れが生息していることから国の天然記念物に指定されています。

鉄の純度が極めて高いものを「純鉄」と呼びます。純鉄は、錆びないという特徴を持っている不思議な存在なんです。

赤く輝く火星。この星が赤く見えるのは、土が赤い色をしているからです。

この赤い土、探査機によって鉄の酸化物であることが確認できました。

火星は鉄の酸化物で覆われた星なのですね。

スポーツの秋です。

重い鉄のダンベルを上げ下げするハードなトレーニングを習慣化するのももちろんいいですが、ちょっとした運動でいいので、カラダを動かせると、気持ちもスッキリしますよ。

缶の側面に沿って溝(ビード)が入ったものを手にしたことはありませんか?

実はこの溝、缶の強度を上げる加工技術で、強度を保ちながら、軽量化させています。

輸送コストの低減=CO2削減につながる、エコな知恵です。

最初は素焼きの器。でも、お茶を入れると、次第に陶器の中の鉄イオンとお茶のタンニンが反応し風合いが増していく秋田焼き。

なんとも変化が楽しみな焼き物です。

今日は鉄道の日です。

鉄道って楽しみ方がたくさんありますよね。これからも鉄と鉄道をよろしくお願いします!

#鉄道の日 #音鉄

多くの可能性をもって、様々なイノベーションを起こしてきた鉄。

まだ見ぬ高さの建築物や、空飛ぶクルマの誕生のそばにはきっと、今以上の鉄の進化があるでしょう。

革新の先の、革命へ。鉄とともに。

小さな電子機器の部品やネジや釘、またはホチキスの芯、クリップといった文房具、はたまたメガネ、時計、カメラ、巨大な橋やビルディングなど、あらゆる物に姿を変え活躍する鉄という素材。

さて、手元にある製品に使われている鉄は、次にどんなものに姿を変えるのでしょう。

海の魚に必要な植物プランクトン。

その植物プランクトンに欠かせないのが鉄分です。鉄分が豊富な海は、豊かな漁場になるのです。

ちなみに下の魚編の漢字は左からサワラ、ハマチ、ヒラメ、メバル、アジ、です。

製鉄所内では24時間いつでも「ご安全に!」と声をかけ合っています。この挨拶で一日が始まり、安全第一の鉄づくりに努めています。

「今日も一日、ご安全に!」

インドのデリーの「チャンドラバルマンの鉄塔」。この高さ7mほどの柱。

長い年月(おそらく1600年間近く)、雨ざらしの状況であるにもかかわらず、一向にさびないのです。その理由は諸説あり、その謎の解明に何人もの科学者が挑戦しています。

鋼の誕生は橋の技術に大きな進化をもたらしました。同時に、技術者による橋の長大化への挑戦が始まりました。

自らの重さとの戦いである橋は、材料の性能が極めて重要です。より強い鉄が生まれれば、橋はさらに進化するでしょう。挑戦は今も続いています。

#飽くなき挑戦 #鉄の鉄学

この先、新しい考え方のクルマが世界中で生まれていく中で鉄にできることは、いったい何でしょうか?無限の可能性を秘めた、未来の素材である鉄。クルマそのものだけでなく、乗る人々の生活や、走る街並み、地球環境、クルマにまつわる未来すべてを、鉄と共にデザインしていきます。

中国で500年ほどの歴史があると言われる「打樹花」 。

当時の鍛冶職人が液体鉄(溶けた鉄)を建造物の壁にまいたところ花火のように美しかったことから、いまでも中国河北省の伝統民族文化活動のひとつとして、中国の春節(旧正月)に行われています。

昔の写真を見てみると、昔のクルマって、もっとカクカクと角張っていましたよね。

いまの丸みを帯びた車体は、強度や薄さという相反する技術特性を克服した鉄素材の進化と加工技術の進化の賜物なのです。

鉄の弱点である「さび」を抑制する素材もあります。

初めは普通の鉄と同様にさびますが、やがて合金元素の働きにより表面に保護性さびを形成し、以降のさびの進行を抑制。さびの落ち着いた色調は建築デザインとしても使用されます。

西暦1500年頃、レオナルド・ダ・ヴィンチによって、馬車の車軸にかかる摩擦を抑えるために発明されたボールベアリング。

現代でもその基本的な構造は変わりません。

車輪やモーター、自転車、扇風機など、回転をスムーズに行う部位で、鉄のボールベアリングが使用されています。

長い期間使うことができる。

使い終わったら、再度、リサイクルしてまた別のカタチに生まれかわる。

しかも、他の素材に比べ、つくる際に出るCO2の量も少ない。実は地球環境に優しい素材なのです、鉄って。

明日は#文化の日。日本の文化の一つに漫画があります。

ペンによって描かれていく魅力的な絵、心を揺さぶるストーリー。本当にすごいですよね。

今や日本を代表するカルチャーとなりました。漫画家の想像力をカタチにしていくのも鉄のペン先です。

なかなか見た目ではわからない鉄の進化。

もし、20年前の缶詰が出てきたら、いまの缶詰と厚さを比べてみてください。きっといまの缶の方が薄いはず。

強度が増して、缶が薄く軽くなったという鉄の進化なのです。

高い強度に、加工のしやすさ。

耐食性もあり、抜群のリサイクル率。

あとは、透明さを手に入れられたら、完璧な素材になれる気がするんですよね。

ビル、橋、線路、タワーなど、美しい都市を形作るあらゆるものが鉄でできています。

大きなものだけではありません。時計や携帯電話など、その中でも鉄は活躍しているのです。

鉄製品を日々生産している一方で、鉄の可能性をもっと広げるべく、研究開発を行っています。

数十年先を想像し、ワクワクしながら日々取り組んでいます。

深海のものすごい水圧に耐えられるようにつくられている潜水艇。もちろん、鉄でできています。より深海での活動や、さまざまな研究に対応すべく、鉄の性質も構造も進化しています。

真っ赤に燃える鉄も。大迫力の巨大設備も。その目で、その耳で、その肌で。鉄の魅力をナマで体感して欲しいのです。

情勢が落ち着きましたら、ぜひお越しください。工場見学が再開できる日を待ち望んでいます。

自然の中で楽しむバーベキュー。

家族で囲んでいるのは大きな鉄板です。肉汁の弾けるいい音と匂いがします。

こんなところでも鉄が役立っているのですね。

昔からずっとある鉄のかき氷機。

手でハンドルを回すと氷があっという間においしそうなかき氷になって出てくる。

シロップをかけていただきます!ああ、冷たい!食欲の秋。

ベッドの心地よいマットレスの硬さ。

太さや柔らかさの異なるスプリングが体の荷重に対応した寝心地を実現しています。ぐ〜〜〜、おっと失礼!

弾力と耐久性に富んだ鉄のスプリングが快適な眠りをサポートしています。

電車が走行する際の横揺れを打ち消す装置。

カーブに沿って車輪の向きも可動する仕組み。

高度な技術が使われている台車もまた、鉄でできています。見えないところで、鉄が快適さをもたらしてくれているのです。

複雑な味わいを持つワイン。

種類によっては鉄の味を含むものもあります。

ブドウを原料としているワインから鉄の味がするというのはとても不思議ですよね。ワイン好きな方はぜひ、鉄の風味も堪能してください。

ニューヨーク市の観光名所である「ブルックリン橋」は世界初の鋼鉄ワイヤーを使用した吊り橋です。

これと同じ時期の19世紀末に建てられた橋のほとんどが廃棄されるなか、ローブリング親子が当時必要と考えられていた強度より 6倍頑丈に設計したことで、今も現役です。

鉄でできた缶詰の中で、止まった時間。

缶詰を開けると、味の変わらない食品、食材が手に入ります。

さまざまな料理で活用される、缶詰。世界中の料理を豊かにしています。

マジックのパフォーマンスとして定番のスプーン曲げ。

スプーンの多くが鉄でつくられています。

鉄でできたスプーンが、硬いものの象徴だからこそ、成り立つマジックですね。さあ、今度こそ負けないぞ!

イソップ物語の一つ「金の斧、銀の斧」。

正直であることが幸運を招くというこのお話。

働き者のきこりはいちばん役に立つ、自分の鉄の斧にしか興味がなかったのでしょうね。

鹿が鉄分不足を補うために、鉄でできた線路を舐めにくることがあるそうです。

鹿が線路内に立ち入ることで起きる悲しい事故を防ぐために、山の中に鹿が鉄分を補える鉄を設置しました。

鹿さん、どうか線路ではなく、こちらの鉄を舐めてくださいね。

たとえばみんなが大好きな焼肉。みんなが囲んでいるのは焼肉用の鉄の網です。

炭で肉汁の弾けるいい音と匂いがしますよね。こんなところでも鉄が役立っています。

#いい肉の日

クギなどの鉄を一切使わずに建てられたとされる古い家も、実はノコギリやカンナ、オノなど鉄の大工道具を使ってつくられていることが多いのです。

鉄はものづくりの相棒ですね。

江戸時代後期、現在の岩手県釜石市で鉄鉱石を原料とする日本初の洋式高炉が建造され、幾多の試練を乗り越え、12月1日(新暦では1月15日)に初出銑に成功しました。

高炉建造の指揮をとったのは大島高任で、近代製鉄の父と呼ばれています。

頑強な身体や意思を持つ人物だけでなく、その方面で特に優れた実力者も、鉄人と呼びます。

鉄が強さや強靭さの象徴であることを改めて感じますね。

アメリカのアリゾナ州にあるバリンジャー隕石孔。今から約5万年前に衝突したと言われるこのクレーター。周辺から複数の鉄の破片が見つかっていることから、鉄を多く含んだ隕石(隕鉄)が衝突したと考えられています。

ピアノのなかにも、鉄が使われています。

切れにくい耐性のある鋼鉄製の弦が生まれ、その高い張力に耐えられる鉄骨(フレーム)が生まれ、ピアノの音はより大きく美しくなったのです。

#音の日

鉄が多く使われている洗濯機。

軽くて丈夫な素材を提供することで、洗濯時の騒音や振動の抑制に貢献しています。

洗濯機をチェックしてみてくださいね!ビード(側面の凹凸)形状加工が効いています。

たまに聞く「るつぼ」という言葉。

案外、どういったものか知らないですよね。

「るつぼ」とは鉄をはじめとする金属を溶かす耐熱の器のことで、古くから使われています。

#興奮のるつぼ

効率的にその場所を明るくできないか。

そんな思いに応えるために、オフィスなどの電灯に取り付けられているのが真っ白な鉄の照明反射板。高い拡散反射をする鉄の板が少ない光でオフィスを明るくするのです。さりげなく省エネに貢献しています。

屋外に置かれるエアコンや給湯器の室外機。

雨だれの汚れなどがつきにくい塗装を施されたセルフクリーニングタイプの鉄がよく使われています。

汚れも雨水などと共に流してくれますよ。

一見、使い終わったもののように感じてしまう「鉄スクラップ」。しかしながら、鉄のスクラップはその高いリサイクル性から、商品として流通しています。

鉄鉱石や石炭から鉄をつくり出す巨大な高炉。

その高さはおよそ30階建てのビルに相当します。

製鉄所に入ると大きな高炉が目にとまります。

ここで日々、さまざまな場所で使われる鉄がつくられているのですね。

木の枝を煮出し、そこで出た汁で布を染める。

そのあと、布を田んぼの泥の中で踏むことで、独特の色を定着させる。それが大島紬です。

木の枝の汁に含まれるタンニンと泥の中の鉄が反応して美しい色になると言われています。

電磁波を捕まえて逃さない鉄がいて、一方で熱を吸収して放つ優れた鉄もいる。

同じ鉄でも、それぞれ得意技が違うんです。十人十色、というか、十鉄十色?

#家電 #放電

こうしたことができる道具があったらいいな。

人間のアイデアと工夫の実現のとなりには常に鉄がいました。

さらにさらに!道具の進化とともに、鉄もまた、より硬くなったり、より柔らかくなったり、サビにくくなったり進化しているのです。

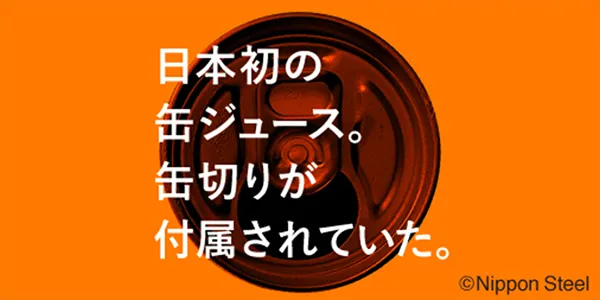

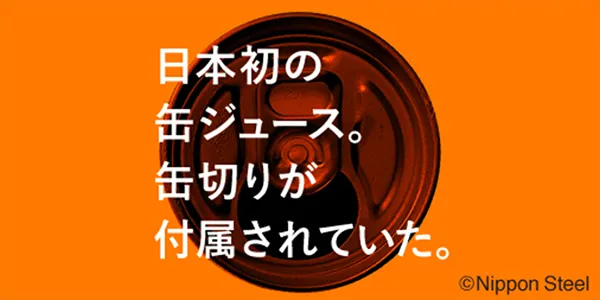

1954年、日本初の缶ジュースが発売されました。

当時は今のような飲み口がなかったため、缶切りも付属されて販売されていたのです。

その後、プルトップ型の缶が普及していきました。

例えば、鉄筋コンクリート。コンクリートと鉄を組み合わせることで互いの長所・短所を補い合い、強度や耐久性を向上させています。

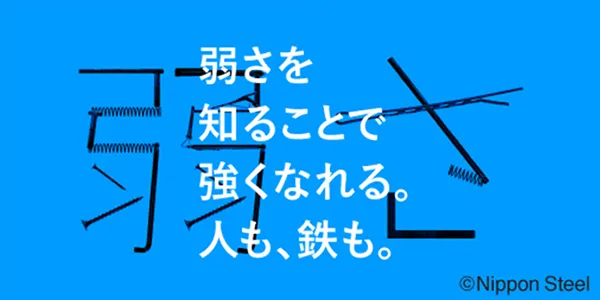

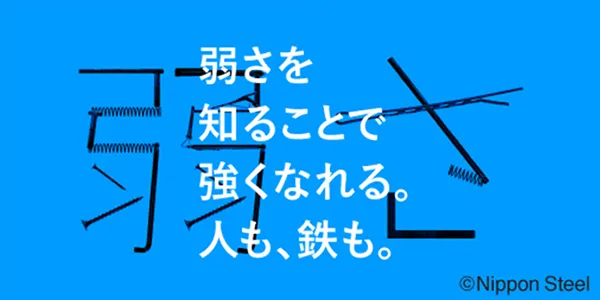

人も、鉄も、まずは己の弱さを知ることが大事です。

この寒い季節にあたたかなスープをつくるのに便利なホウロウの鍋。

ホウロウってなんだか知ってました?実は鋼板の表面にガラス質を焼き付けたものなのです。

それにより鉄の性質とガラスの性質を持つ鍋が誕生したのですね。

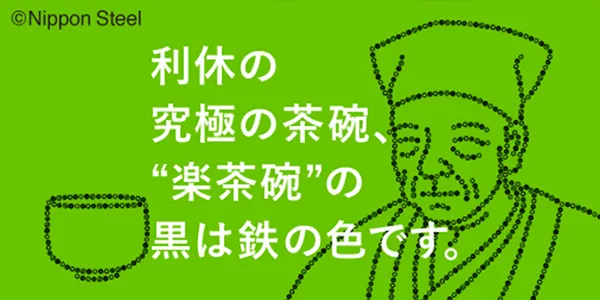

千利休が職人に命じてつくらせた“楽茶碗”。

ろくろを使うことなく、てづくねでつくられるこの茶碗。

黒楽茶碗と赤楽茶碗がありますが、黒楽茶碗は加茂川黒石から作られたうわぐすりの中の鉄分により、美しい黒となります。鉄の性質を生かした日本のわびさびです。

家のなかで鉄探ししてみませんか?

磁石がくっつけば、ほぼ鉄です。意外な驚きがあるかもしれません。

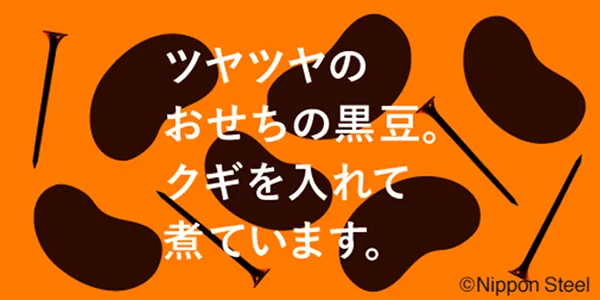

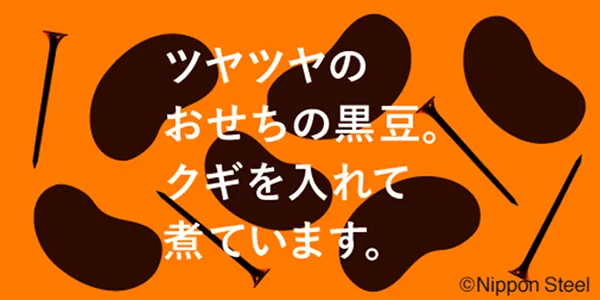

黒豆に含まれているアントシアニンが、クギに含まれている鉄イオンと結合し黒くなるから、黒豆の綺麗な黒色が保てて美しい仕上がりになります。

もし入れるなら、鉄イオンがでやすい古い鉄を使ってくださいね。鉄鍋で煮るのも効果的です!

#鉄たまご

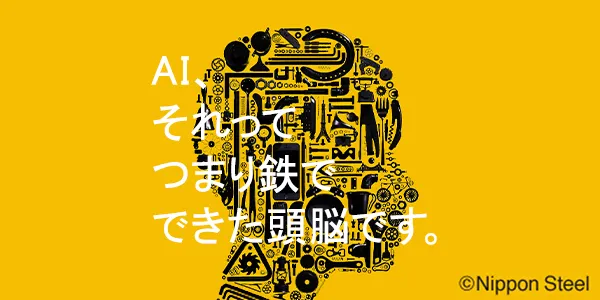

AI(人工知能)の発展に貢献するコンピューターや機器も鉄が支えています。

「鉄の鉄学」を1年間フォローいただきありがとうございました!(@nippon_steel)でも投稿しておりますので、フォローお願いします。良いお年を!

#日本製鉄 #鉄の鉄学