生産・サプライチェーンマネジメント

当社は、持続可能な社会に対応した鉄鋼製品の生産と供給を実現するため、原燃料、設備・資材の調達から顧客までのサプライチェーンのあらゆる場面で、安定調達や安定生産・出荷に向けた様々な取り組みやDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めています。

取り組みと実績

持続可能な調達への取り組み

新興国の経済発展を背景にグローバル化が進展するなか、ものづくりの競争力向上に向け、戦略的な調達活動が求められています。一方、サステナブルな社会の実現に向け、自社だけではなく、サプライチェーン全体で社会的責任を果たしていく必要性もますます重要となっています。当社ではこうした流れのなか、持続可能な社会の構築に向け、鉄鋼製品の安定供給を実現するべく、原燃料、設備・資機材の調達を安定的かつ継続的に実施しています。

原燃料調達に関しては、鉄鋼製品の生産に必要な鉄鉱石、石炭を中心に1億トン規模の原料を製鉄所に安定供給すべく、オーストラリア・北米・南米・南アフリカ等世界各地のサプライヤーから調達を行っています。また、設備・資材の分野においては、高炉等の巨大設備から電機・機械品、安全・防災用品、事務用品等まで、約100万品目の設備・資材の調達を行っており、取引のあるサプライヤーは約3,000社に上ります。

これらの調達活動において、私たちは、法令遵守、環境保全への配慮、人種差別や人権侵害の排除、機密保持および情報管理の徹底等を前提に、サプライヤーとの間で、対話を重視した長期的観点からの相互理解と信頼関係の維持・向上に努めています。2020年7月には経済産業省からの働きかけに賛同し、サプライヤーを含めた取引先の皆様との連携・共存共栄関係の構築を目的としたパートナーシップ構築宣言も行っています。

また、2024年4月1日付で制定した「日本製鉄グループ人権方針」に基づき、人権尊重に最大限配慮しつつ、高い倫理観をもった調達活動を引き続き展開しています。

更に、数多くのサプライヤーと取引関係のある設備・資材においては、相互理解の深化とサプライヤーの皆様と共に持続的な発展を目指すため、「パートナーズアンケート」を毎年実施しています。お寄せ頂いた内容はサプライヤーの皆様との協働・連携強化を図るための諸施策立案に活用しています。

設備・資材の調達基本方針

- 1法の遵守

- 2機会均等

- 3パートナーシップの構築

- 4情報の公平な開示と迅速な取引手続き

- 5資源保護・環境保全等への充分な配慮

- 6機密の保持

調達活動における環境負荷低減への配慮

当社は、ライフサイクルアセスメントの思想に立って、サプライチェーンの様々な場面で環境負荷低減に取り組んでいます。特に化学物質の管理強化の要求がますます高まるなか、カドミウム等16の有害な化学物質群について、お客様・サプライヤーと連携して管理基準を定め、梱包材を含めた調達品や製品中の環境負荷物質を管理する体制を整備しています。

関係法令、日本経済団体連合会「企業行動憲章」に定められている適正な購買取引方針等を踏まえ社内規程化し、資源保護、環境保全等への十分な配慮を怠らないことは、購買取引の基本方針の一つとして取り組んでいます。また当社は、産・官・学や地方自治体、NGO等と連携し、環境負荷の小さい製品やサービスの購入を進める仕組みづくりも進めています。当社は、グリーン購入の取り組みを促進するために1996年に設立されたグリーン購入ネットワーク(GPN)に発足当時から参加しています。

以下の法令・指令・規格などに従い管理

- 化学物質排出把握管理促進法(化管法)

- 労働安全衛生法

- 政府によるGHS分類結果

- JIS Z 7252,7253

- REACH規制 RoHS規制 POPs規制 他

生産安定化に向けた取り組み

当社は、特に影響の大きい高炉やコークス炉も含め、重点的に生産安定化に取り組んでいます。また、足元は低位の出銑比が継続しており、こうした状況下での操業設計のつくりこみにも注力しています。このような生産安定化の取り組みにおいては、DXを用いたソリューションも多用しています。

例えば、機械装置の異常を把握しトラブルを未然に防ぐケースにおいては、従来はマンパワーによる定期点検で確認していましたが、今では大量の無線振動センサを取り付けることで24時間監視できるようになり、異常の把握や対応が迅速に行えるようになりました。加えて、収集したデータを一元管理し、AIや機械学習などで解析することにより、更に付加価値の高い情報を得ることが可能となってきました。

また高炉においては、炉内の状況は把握が困難であるため、熟練したオペレーターの勘と経験に頼るケースが散見されていましたが、現在では、高炉炉体に設置したセンサから温度、圧力、ガスの分布状況等を1秒単位で計測し、3次元画像で炉内の状況を再現する技術を用いることで、高炉操業の安定化と生産効率の向上を図っています。また、こうしたシミュレーションによって将来の操業状態を予測し操業を最適化するような自動制御にも取り組んでいます。

加えて当社では、お客様の要望に沿った製品を納期通りにお届けするため、営業全体を総括管理する本社部隊が販売と生産の状況を把握しつつ全社の製品製造計画を立案し、日々調整しています。その計画を受けた工場側の工程管理部隊は各製造拠点の生産性等も念頭に置きながら一品一品の進捗を管理し、製品の納期を守りつつ製造から出荷までの製造工程を最適化する取り組みを行っています。

国内物流の生産性向上

当社は、国内向け鋼材の約6割について、産業物流の基幹輸送手段である内航船を約200隻使用して輸送していますが、その内航海運業界においても、他の物流業界と同様に、担い手不足の問題が顕在化しています。

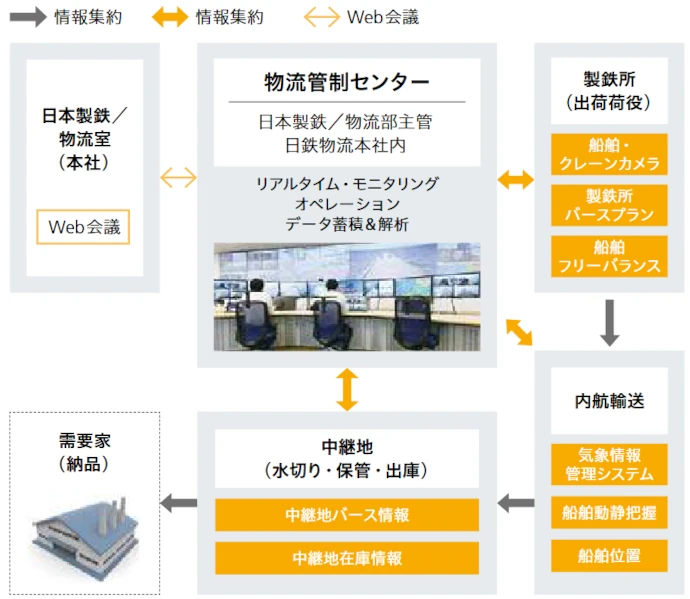

当社グループでは、その対策の一つとして本社に物流管制センターを設置し、最新の国内物流管制システムを活用した物流効率化に取り組んでいます。具体的には、内航船の位置情報や製鉄所の岸壁荷役の進捗率、中継基地の在庫状況といった内航船の配船や管理に必要な情報を一元化し、リアルタイムでのモニタリング・オペレーションを実行することで輸送効率の向上を実現しています。

このような取り組みは内航海運業界のみならず国内産業物流の生産性向上および易作業化につながるもので、担い手不足の緩和にも貢献できるものと考えています。

国内物流の担い手不足に向けた対応

当社グループでは、船員確保対策の一つとして、実務型練習船「れいめい」を建造し運用を開始しています。中小事業者(船主)が多い内航海運業界では、定員数以上の船室を容易に設置できないことや、指導する船員の負担も大きいことから、意欲があっても新たな船員の採用・育成を進めるのが難しい状況にあります。今回の実務型練習船は、指導員1名と練習生最大5名が乗船可能な船室と快適な居住空間およびブリッジ・食堂等の実務環境を整備し、新たな船員の育成に大きく貢献するものとなっています。

当社グループは、今後もこのような取り組みを通じて国内産業物流の持続的発展に努めていきます。