意外と知らない鉄の世界

世界は鉄でできている

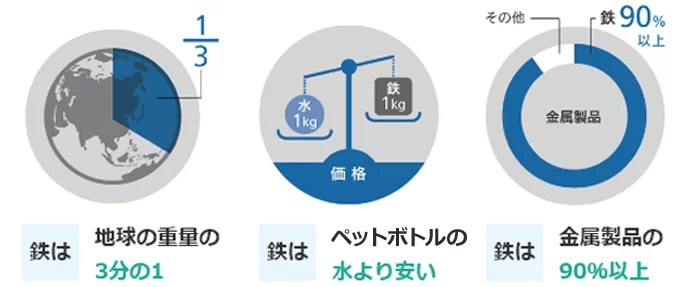

鉄は資源が豊富で安価。

だから私たちの暮らしの中で活躍しているんです。

何度でも生まれ変わる鉄

つくる、つかう、つかいおわる。

サステナブルな鉄の生涯を動画でご紹介。

No.

鉄・鋼とは

鉄とは

日常、私たちが「鉄」と呼んでいる金属は、多くの場合「鋼」です。ここでは鉄を狭義の鉄と定義し、鋼と区別します。

- 英語でも鉄はiron(銑鉄)とsteel(鋼)に区別されています。

- 鉄は金属元素のひとつで、原子記号Fe、原子番号26、比重7.86。

- 主に土壌、岩石、鉱物中に、化合物~磁鉄鉱(Fe3O4)、赤鉄鉱(Fe2O3)、褐鉄鉱(Fe2O3・nH2O)、黄鉄鉱(FeS2)などとして存在しています。

- 地殻の元素中、鉄は5.0%で4番目に多く存在します。ちなみに、1番は酸素で46.6%、2番はケイ素で27.7%、3番はアルミニウムで8.1%です。

- 鉄は、本来、硬くてもろい性質を持っています。これは炭素(C)の含有量が多いことによります。

鋼(はがね)とは

- 鉄に含まれる炭素分が1.7%より少ないと鋼、1.7%以上だと銑鉄とよんでいます。

- 鋼の性質は、銑鉄の硬くてもろい性質とは対照的に、軟らかくて伸びやすい、もしくはねばりがあり強靭な性質を持っています。

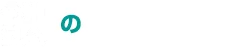

- この性質により鋼は社会の中で大活躍しています。例えば、流線形の自動車ボディのデザインは、鋼の軟らかくて伸びやすい特性を生かしたものです。

鉄は青銅とともに最も古くから私たち人類によって用いられた金属です。考古学が明らかにするように、石器時代、青銅時代につづいて人類は鉄器時代を迎え、ようやく今日の文明の基礎を築く第一歩を踏みだすことになりました。

しかし、人類がはじめどのようにして鉄を知ったかについては、じつは確実な答えは得られていません。現在、主に考えられている説は (1)鉄隕石起源説 と (2)自然冶金説 の二つです。鉄隕石というのは隕石の一種です。古代人は空から降ってきた鉄隕石を加熱したり、加工したりして、珍重していたと考えられています。これが鉄隕石起源説です。

これに対して、自然治金説では、地球上のあちこちに産出する鉄鉱石が山火事やたき火などによって偶然に半溶融状になったものを、古代人が打ったり、叩いたりしている間に、徐々に鉄の利用技術を知ったと考えられています。

紀元前5000年頃のものといわれる、古代オリエントのメソポタミア地域の鉄でできた装飾は鉄隕石でつくられたと考えられています。その後、ヒッタイト王国では鉄鉱石から鉄を取り出すことに成功し、さまざまな道具や武器をつくり、繁栄をとげたと言われています。

鉄と現代社会とは密接なつながりをもっています。

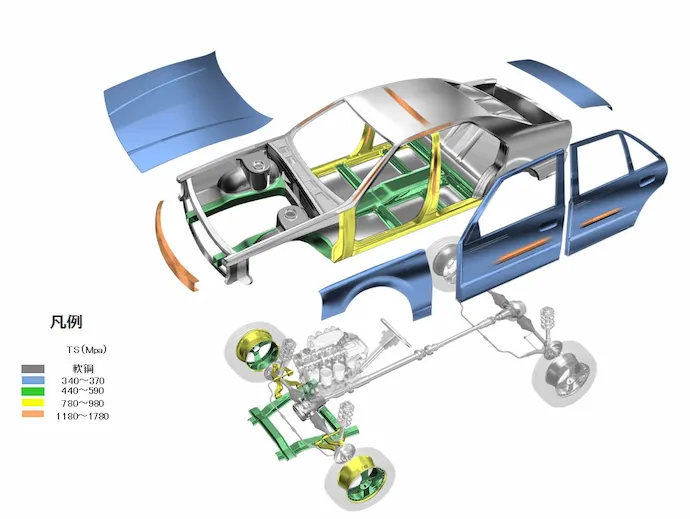

私たちの身の周りには、デスク、ロッカー、キャビネットなどの事務用品、テレビ、洗濯機、冷蔵庫などの電気製品や台所用品など鉄でできた製品がたくさんあります。町に目を移しても、高層ビル、高速道路、自動車、橋など、私たちの目にふれるところに鉄は多くあります。私たちが着ている衣類も、すべて鉄鋼製品である繊維機械によって作られています。

このように現代ではあらゆる種類の製品がその作られる過程において直接、間接的に鉄とつながりをもっています。

宇宙が生んだ究極の作品「鉄」

鉄の起源は宇宙の誕生まで遡ります。

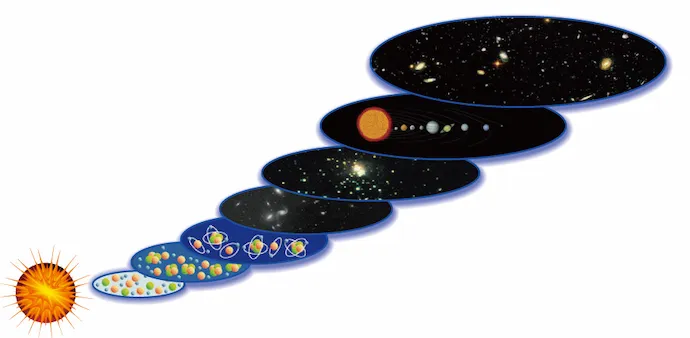

宇宙は、138億年前に起きたビッグバンと呼ばれる大爆発で生まれたと考えられています。ビッグバンにより、それまでの物質が何もない状態から、原子を構成する陽子や中性子が生まれ、それが結び付いてヘリウムの原子核(陽子2、中性子2)ができました。

この時は、陽子、ヘリウム、電子、電磁波などが飛び回っている混沌とした世界だったとされており、ここまではビッグバン後、わずか3分間の出来事だったと言われています。

その後38万年あまりが経過して、宇宙の温度が約3000℃に下がると、原子核に電子が引きつけられて水素やヘリウムの原子ができました。

電子の動きが制限されるようになったため、宇宙が“晴れ上がり”見通しが良くなったそうです。

しばらくの間、エネルギー的に安定したこれら2つの基本的元素が宇宙空間を漂い、やがてダークマターと呼ばれる物質の「揺らぎ」に引き寄せられ、水素とヘリウムが徐々に集まってガス状の雲となり、恒星をつくったと考えられています。

そして、その引力で原子同士が押し付けられて熱が発生し、温度上昇によるエネルギーが生み出され、陽子、中性子の結合が進み、水素、ヘリウム以外の元素が次々と生み出されました。

この現象を「核融合」(熱核反応)と呼びます。

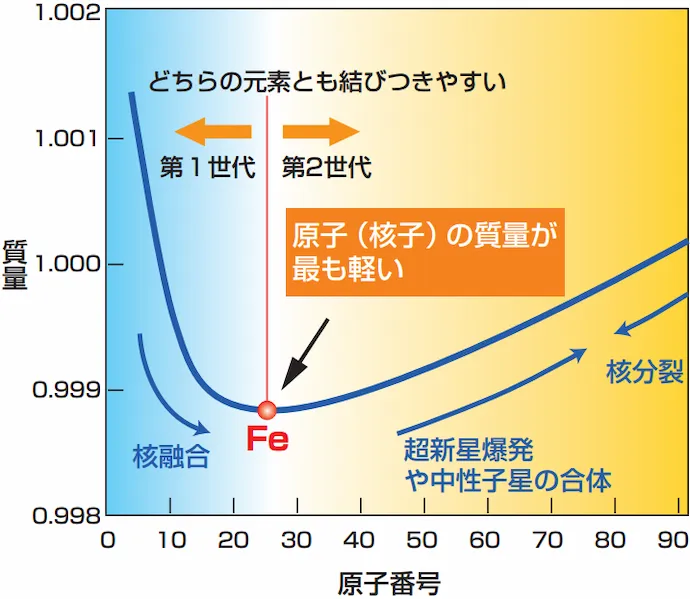

核融合では、原子核を構成する陽子や中性子の数が増えるため原子核の総質量は増していきます。

質量を増しながら安定な元素に近づき、ニッケルまで進んだ後(第1世代の終焉)、原子核崩壊(β崩壊と呼ばれる)※を経て「鉄」が生成されました。

陽子・中性子が最も軽い「鉄」

核融合が起こると原子核の総質量は増しますが、結合エネルギーの放出で、陽子や中性子1つ当たりの質量(エネルギー)は徐々に小さくなります。

鉄の原子核を構成する陽子や中性子1つ当たりの質量(エネルギー)は、元素の中では最も小さくなります。

鉄は、核融合の最後に誕生しました。

恒星の中心部では、宇宙の時間としては比較的速い3,000万年程度の時間を経て、コンパクトでそれ以上反応が進まない鉄が生まれて、核融合が終わります。

核融合が終わった後も、恒星はさらに外からさまざまな原子を引き寄せます。その過程で放出されるニュートリノの一部が、外側に存在する原子にぶつかり、大爆発を起こしました。

この爆発を「超新星爆発」と呼びます。

超新星爆発の後に残った中性子からなる高密度の核は、その質量が太陽の2~3倍なら中性子星となり、それ以上なら重力崩壊が止まることなくブラックホールになります。

この中性子星同士が合体する際の爆発でも大量の中性子が放出されました。

この爆発のエネルギーと大量の中性子が、鉄よりも重い、鉄以降の元素の誕生を引き起こしたとされています。

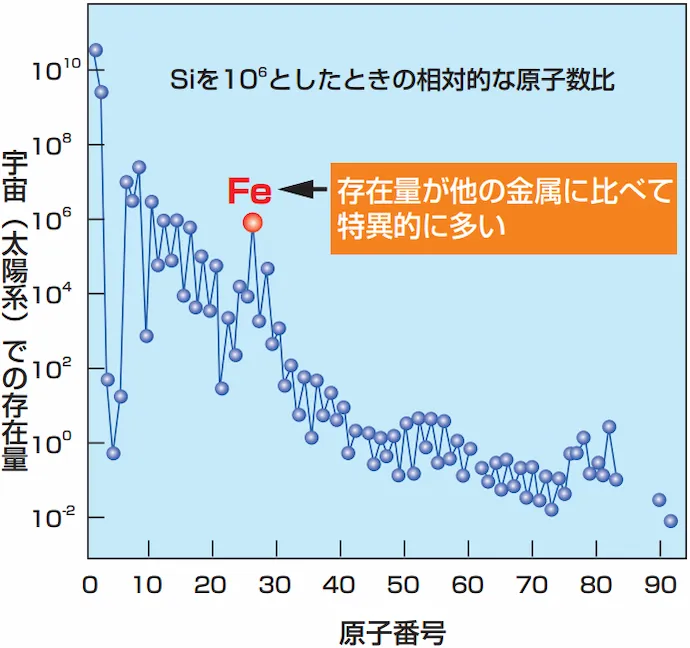

宇宙における元素の存在量

宇宙での鉄の存在量は特異的に多く、鉄より軽い元素も鉄より重い元素も、星の誕生・消滅を繰り返すうちに、いずれは鉄に変わってしまうとされています。

このようにしてさまざまな元素が誕生しましたが、その生い立ちから、宇宙での存在量はビッグバンで生まれた基本的元素である水素とヘリウムが最も多いことがわかっています。

しかし、鉄までの第1世代の元素は放っておくと核融合が進み、最終的に鉄に収斂されるため、宇宙での鉄の存在量は特異的に多く、また、鉄以降の第2世代の元素は、超新星爆発以降の星の進化が起こらないと生成しないため、存在量も少なく、さらに核分裂や、恒星の中での核反応により鉄に収斂する方向にあります。

一方で、宇宙に漂っている元素が集積して新たに誕生した太陽では、中心部の温度が上がり水素が燃えて、光り輝きながらヘリウムに再び核融合する反応が始まります。太陽に吸収されなかった塵は、太陽の赤道面に円盤状に集まり、集積して多くの惑星となりました。

私たちが住むこの地球も、その惑星のうちの1つで、約46億年前に太陽に近い場所にできたことから、比較的重い元素によって形成されています。

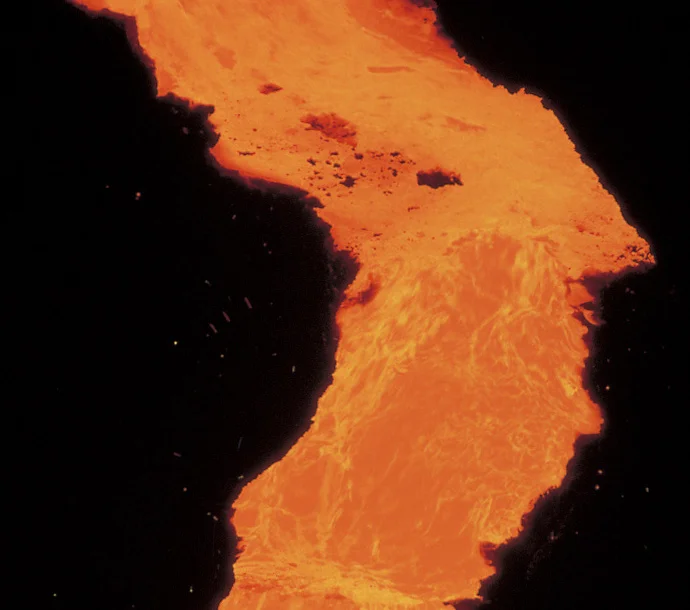

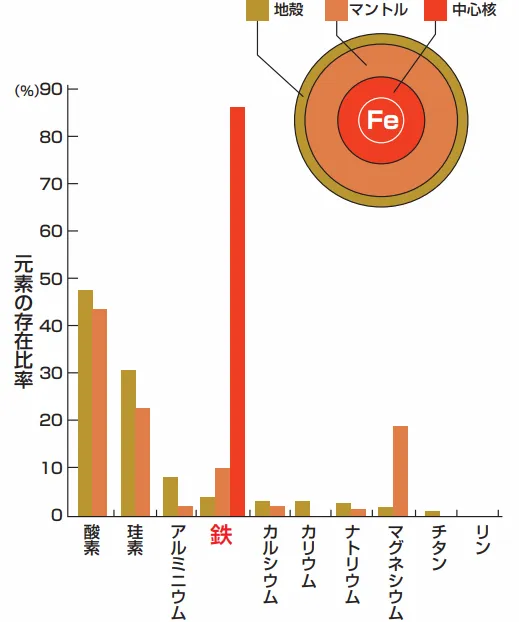

誕生間もない頃の地球は高温で、部分的に溶融状態だったため、物質の移動が容易に進み、重力によって中心核、マントル、地殻の3つの層から成る構造が形成されたとされています。

このような歴史を持つ地球は、鉄、珪素(けいそ)・マグネシウムの酸化物から成り立っており、最も量が多い鉄においては、総重量の34.6%を占めています。

まさに、地球は「鉄の塊」と言えるのです。

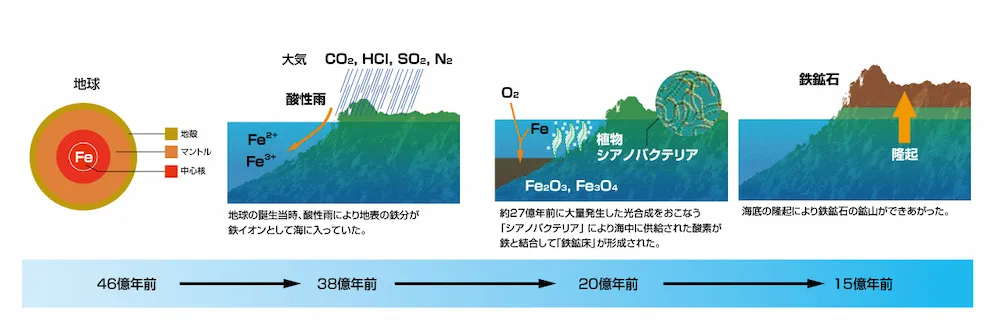

地球の誕生当時、大気には酸素が無く、二酸化炭素や塩酸、亜硫酸ガス、窒素が充満していました。

大地には酸性雨が降り注ぎ、地表の鉄分が溶けて海に入っていきました。当時は海中にも酸素がなかったため、嫌気性(酸素を嫌う)細菌などの生物が海中で誕生しましたが、約30〜25億年前になるとシアノバクテリア(藻類に近い細菌)が生まれ、光合成によって海中に酸素を出し始めました。

その酸素は鉄と結合し、固体の酸化鉄となって沈殿して堆積し鉄鉱床を形成して行きました。

そして約15億年前に、その鉄鉱床を含む層が海底の隆起によって地上に現れ、いわゆる鉄鉱石の鉱山ができあがりました。

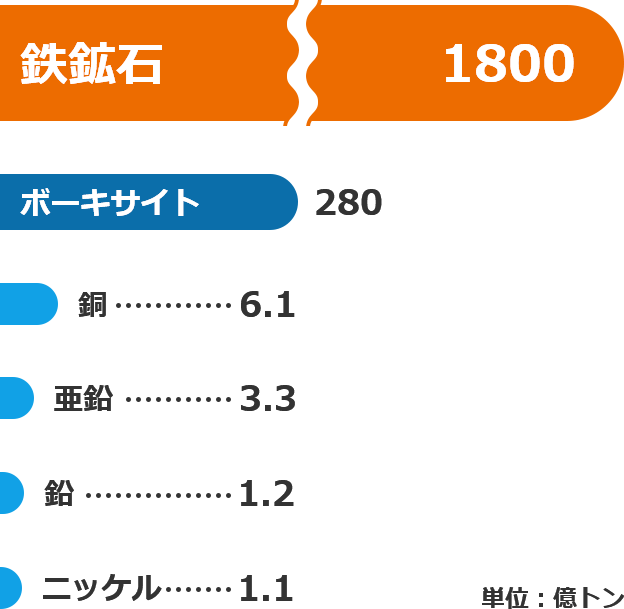

現在、鉄の可採埋蔵量は約1800億トンで、他の金属に比べて桁違いに多いです。

地表でとれる鉄は、酸素、珪素、アルミについで多く存在していますが、これは地球に存在する総量のごくわずかにすぎません。

鉄は重たいため地球ができる過程で沈み、中心核(コア)にいくほど量が多くなるといわれており、海底には鉄鉱石が無尽蔵にあると考えられています。

詳しくは、「鉄と鉄鋼がわかる本」をご参照ください。

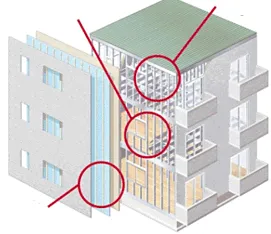

鉄鋼製品ができるまで

鉄の製造工程をもっと知りたい方は、下記をご覧ください。

身近な鉄をもっと知る

鉄はその豊かな機能を生かして幅広く色々なところで使われています。

カーボンニュートラル・サステナビリティ

あなたの知らない鉄の世界

製品・技術